게임을 즐기는 사람들이 늘어나면서 게이머를 겨냥한 ‘게이밍’ 용품도 갈수록 늘어나고 있습니다. ‘게이밍’이라는 접두사가 일상화된지 몇 년 되지도 않았는데 게이밍 키보드, 게이밍 마우스, 심지어는 게이밍 식품(?!)까지 나올 정도로 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

▲ 게이머라면 다들 이런 ‘풀옵션’ 게임룸 한 번 정도는 꿈꾸는 법!(출처 : 삼성전자 홈페이지)

▲ 게이머라면 다들 이런 ‘풀옵션’ 게임룸 한 번 정도는 꿈꾸는 법!(출처 : 삼성전자 홈페이지)

모니터 역시 이런 추세에 따라 게이머에 특화된 모델이 속속 출시되고 있습니다. 벤큐와 같은 기업은 이미 게이밍 기어 전문 브랜드 ‘조위(ZOWIE)’를 인수해 게이밍 모니터 브랜드로 확장했고, 삼성전자 같은 글로벌 브랜드도 차례차례 게이밍 시장에 뛰어들고 있죠.

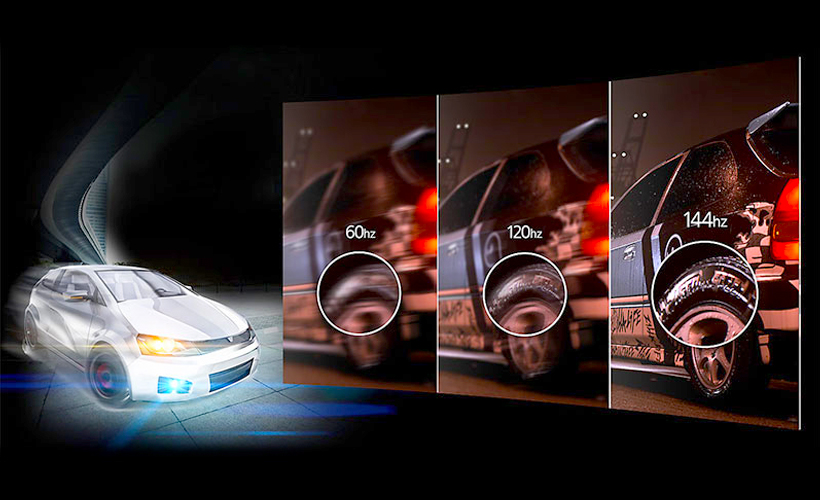

▲ 대부분의 게이밍 모니터의 hz 설명은 이런 식(출처 : 삼성전자 홈페이지)

▲ 대부분의 게이밍 모니터의 hz 설명은 이런 식(출처 : 삼성전자 홈페이지)

그런데 게이밍 모니터 광고를 유심히 보신 분들이라면 ‘120hz’라던가 ‘144hz’와 같은 문구를 보셨을 것입니다. 모니터 주사율이라고 하는 수치죠. 대부분의 상품 설명에서‘주사율이 높으면 기존 모니터보다 응답속도가 더 빠르고 부드럽다’ 정도로만 소개하고 있어 가끔은 이게 뭔가 싶을 때가 있습니다.. 혹자는 ‘새로운 셀링 포인트’로만 생각하기도 합니다.

그럼 이런 모니터가 왜 필요하고, 어떤 용도로 써야 효과가 가장 큰지 한번 알아볼까요? hz(헤르츠)라는 단어의 기원부터 왜 필요한지까지 조목조목 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 우리가 어떻게 영상을 인지하는지에 대해 알아보죠. 우리가 보는 대부분의 영상은 사실 눈의 착시 현상을 이용하는 것입니다. 1초도 되지 않는 시간에 여러 장의 이미지를 빠르게 보여 줌으로써, 실제로는 멈춰 있는 그림의 연속이지만 보는 사람은 이미지 속 사물이 움직인다고 생각하게 되는 것입니다.. 학창 시절 교과서 모서리에 그림을 한 장 한 장 그려 넘겨 보신 경험들은 다들 한 번씩 있을 거라 생각합니다.

컴퓨터 모니터나 TV 역시 이런 방식으로 영상을 표시합니다. 이 때 ‘1초에 화면을 몇 장이나 갱신할 것인가’를 표시하는 단위로 ‘주사율’, 혹은 ‘재생 빈도’라는 단어를 사용합니다. 예를 들어 주사율이 60hz라면 1초에 60번 그림이 바뀌게 됩니다. 한 장 한 장의 정지된 그림에는 ‘프레임’이라는 개념을 사용합니다. 즉 ‘60hz=1초에 60프레임을 띄울 수 있다’가 되죠. 이 그림의 초당 표시 수가 많을수록 우리는 눈 앞의 영상이 더 부드럽게 움직이는 것처럼 느끼게 됩니다.

그럼 현재 우리가 일반적으로 사용하는 PC의 출력 주사율은 얼마일까요? 대부분 60hz를 기반으로 삼고 있습니다. 게이머들이 보편적으로 쓰는 24인치 FHD 해상도 모니터라면 ‘해상도 1920X1080에 주사율 60hz’ 같은 식이죠. 컴퓨터에서는 1초에 60장 이상의 그림을 만들 수 있더라도, 모니터의 주사율 한계상 초당 60장 이상을 모니터에 띄울 수는 없다는 의미이기도 합니다.

▲ 1인칭 게임의 대중화를 가져온 ‘둠’(출처 : 스팀 상점 ‘둠’ 페이지)

▲ 1인칭 게임의 대중화를 가져온 ‘둠’(출처 : 스팀 상점 ‘둠’ 페이지)

초창기 컴퓨터 게임에서는 이런 제약이 큰 문제가 되지 않았습니다. 컴퓨터 성능이 좋지 않아 이것조차 다 쓰질 못했기 때문입니다. 1990년대 중반 1인칭 총싸움 게임(FPS) 붐을 불러온 ‘둠(DOOM)’ 조차 초당 35프레임으로 구동됐고, 3D 가속 그래픽 카드가 등장하고 전반적인 컴퓨터 성능이 올라간 2000년대 초반에도 3D 게임에서 60프레임 이상을 낼 수 있는 컴퓨터는 드물었죠.

입력기기인 마우스나 키보드의 반응 속도도 느렸습니다. 당시 마우스의 보고율(polling rate)은 100hz였는데, 풀어 설명하면 1초에 100회 이용자의 신호를 컴퓨터로 전달하는 식입니다. 결국 모니터가 그 이상의 스펙을 갖추었다고 해도 마우스에서 게이머의 신호를 컴퓨터까지 전달할 때 발목이 잡힙니다. 사람으로 따지자면 뇌에서 ‘버스가 오니 어서 손을 들어라’ 명령을 내려도, 손으로 명령이 전달되는 과정에서 이미 버스는 떠난 셈이죠.

‘플레이스테이션’이나 ‘엑스박스’와 같은 콘솔 게임기도 PC 모니터보다는 TV에 연결해 즐기는 일이 많았기에 TV에서 고집하는 송출 방식인 30/60프레임을 무리해서 넘길 이유가 없었습니다. 결국 대중적으로는 ‘60프레임이면 충분하다’라는 의식이 퍼지게 됐죠.

▲ 본격적인 1000hz 마우스의 시대를 연 레이저사의 ‘다이아몬드백’(출처 : 레이저 홈페이지)

▲ 본격적인 1000hz 마우스의 시대를 연 레이저사의 ‘다이아몬드백’(출처 : 레이저 홈페이지)

그런데 2000년대 중반, 키보드나 마우스 쪽 제조사들이 새 고객층으로 게이머를 지목하며 상황이 바뀝니다. 당시엔 1초에 125회, 즉 보고율 125hz 정도의 마우스가 대세였는데 보고율 500 hz 를 넘어 1000hz에 달하는 마우스들이 나오기 시작한 것이죠. 입력기기의 움직임 반영이 화면 표시 속도보다 빨라진 것입니다. 과거에는 게임에서 60프레임도 내기 힘들었던 컴퓨터도 기술의 발전으로 60프레임은 물론, 옛날 게임은 초당 200~300프레임까지도 낼 수 있게 됐습니다. 60프레임의 한계에 잡혀 있는 모니터가 발목을 잡는다는 이야기를 피할 수 없었던 이유이기도 합니다.

▲ PC용 입체 영상을 보기 위한 엔비디아 3D 비전 키트(출처 : 엔비디아 홈페이지)

▲ PC용 입체 영상을 보기 위한 엔비디아 3D 비전 키트(출처 : 엔비디아 홈페이지)

이런 상황에서 돌파구가 된 것은 , 바로 3D 입체 영상 기술의 유행이었습니다. 입체 영상을 보여 주기 위해서는 좌/우 눈에 각기 60프레임의 영상을 투영해야 하는데, 이 때문에 120hz 모니터나 TV가 필요해진 것이죠.

그리고 게이머들 역시 이 모니터를 쓰곤 했습니다. 쓰라는 입체 영상 기능은 안 쓰고, ‘카운터 스트라이크’나 ‘퀘이크’ 같은 경쟁 FPS(First-person shooter) 게임에서 두 배 더 빠르게 갱신되는 화면을 보기 위해서였습니다. 더 좋은 장비를 쓰면 이길 확률이 높아진다는 이야기에 골수 게이머들은 기꺼이 스스로를 실험대에 올렸습니다. 사실 과거에도 응답속도 때문에 ‘스타크래프트’나 ‘카운터 스트라이크’ 프로게이머들은 끝까지 CRT를 고집했다는 비화까지 돌 정도였으니, 승리를 향한 인간의 욕망에는 끝이 없다 봐야할지도 모르겠습니다.

▲ 프레임 무제한과 120hz 지원을 적극적으로 어필하는 ‘퀘이크 챔피언스’(출처 : 퀘이크 챔피언스 홈페이지)

▲ 프레임 무제한과 120hz 지원을 적극적으로 어필하는 ‘퀘이크 챔피언스’(출처 : 퀘이크 챔피언스 홈페이지)

이렇게 사용해 본 이들의 입소문이 돌기 시작하며 120hz 기술은 새 생명을 얻습니다. 게이머를 위한 모니터 기술이 된 것이죠. 이미 시장에는 120hz를 넘어 240hz에 달하는 게이밍 모니터가 나온 상태입니다. 과거 문제됐던 잔상이나 화면잘림(tearing), 응답속도 문제도 기술의 발전에 힘입어 대부분 해결되거나 대체 기술로 극복할 수 있는 상태가 됐습니다.

여기에 발맞춰 ‘퀘이크 챔피언스’나 ‘오버워치’ 같은 대표 FPS 게임들이 120hz 이상을 공식적으로 지원하며, 게이밍 모니터에도 변화의 바람이 부는 추세입니다.

이야기는 여기까지 하고, 120hz 이상의 모니터가 필요한 분들이 어떤 분들인지 정리를 해 보도록 하겠습니다.

첫째, PC 게임을 하는 게이머에게 유용합니다. 글에서 언급했듯 ‘플레이스테이션’이나 ‘엑스박스’와같은 콘솔 게임기 게임의 대부분은 아직 초당 60프레임에 머물러 있습니다. 차세대 콘솔 게임기가 나온다면 60프레임 이상을 도입할 여지가 있지만, 현 시점에서라면 아직 시기상조라 볼 수 있습니다.

둘째, ‘오버워치’나 ‘배틀필드’ 같은 경쟁 FPS 게임을 즐기는 게이머에게 특히 유용합니다. 이 장르는 태생부터 화면 움직임이 빠르고 격렬하며,상황 속에서 목표를 잡아내는 반응속도가 매우 중요한 게임입니다. 화면이 내 움직임에 더 잘 반응한다면, 그만큼 상황을 내 손 안에서 주무를 수 있겠죠.

셋째, 다른 컴퓨터 부품은 다 업그레이드해 봤지만 도통 실력이 늘지 않는다고 느끼는 게이머라면 도전해 볼 만 합니다. 사실 컴퓨터에서는 이미 60프레임 이상으로 게임이 돌아가고 있고, 게이머의 실력도 충분한데주사율 낮은 모니터가 게임을 발목잡고 있는 것일 수도 있거든요. 즐기고 있는 게임의 초당 프레임(FPS, Frame Per Second)가 60 이상이 나오는 컴퓨터를 가지고 있다면, 모니터를 업그레이드해서 반응속도를 더욱 끌어 올리는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.

▲ 최근 삼성전자가 새롭게 런칭한 QLED HDR 게이밍 모니터 'C32HG70QQK'(출처 : 삼성전자 홈페이지)

▲ 최근 삼성전자가 새롭게 런칭한 QLED HDR 게이밍 모니터 'C32HG70QQK'(출처 : 삼성전자 홈페이지)

여러분, 어떠신가요, 게이밍 모니터를 더 잘 아는데 조금이나마 도움이 되셨는지요? 다음에는 게임 비주얼의 새 트렌드, ‘HDR’에 대한 이야기로 찾아 뵙도록 하겠습니다.

※이 칼럼은 해당 필진의 개인적 소견이며 삼성디스플레이 뉴스룸의 입장이나 전략을 담고 있지 않습니다.