인간은 감각으로 받아들이는 정보의 80%가량을 시각에 의존합니다. 물체의 모양과 밝기 그리고 색을 파악하지요. 이 중 색은 어떻게 구분하는 걸까요?

눈의 망막에 있는 원추세포는 총 세 종류입니다. 각기 받아들이는 빛의 파장이 다르죠. 전체적으로 400~700㎚(나노미터) 정도의 빛을 감지하는데 700㎚ 정도의 빛은 빨간색으로 400㎚ 정도의 빛은 보라색으로 감지합니다. 그리고 중간인 550㎚ 정도의 빛은 녹색으로 받아들이지요.

그래서 사물의 색은 외부의 빛 중 어느 파장의 빛을 반사하는지에 따라 달라집니다. 가령 나뭇잎은 550㎚ 파장 영역의 빛을 주로 반사하기 때문에 우리 눈에 녹색으로 보이는 거지요. 사과가 빨간 건 700㎚ 영역의 빛을 반사하기 때문이고요. 구름은 모든 파장대의 빛을 모두 반사하는데 이렇게 되면 흰색이 됩니다. 반대로 흑연처럼 모든 파장의 빛을 대부분 흡수하면 검은색으로 보이는 거지요.

▲ 인간은 400㎚~700㎚의 빛을 감지할 수 있다. 사물의 색은 어떤 파장을 반사하느냐에 따라서 달라진다.

하지만 우리가 보는 색 중에는 다른 방식으로 발산되는 빛도 있습니다. 바로 불이나 전등 별, 태양 등의 색이죠. 이들은 외부의 빛을 반사하는 것이 아니라 스스로 빛을 냅니다. 아주 간단한 실험으로 못 쓰는 쇠젓가락을 가스레인지로 가열해보면 이들의 색이 변하는 걸 볼 수 있습니다. 처음에는 그저 흰 쇠젓가락이지만 불에 의해 달궈지면 차츰 빨간색의 빛을 냅니다. 흔히 우리가 불을 빨갛다고 이야기할 때의 색이지요. 그러다 온도가 차츰 더 높아지면 색이 변합니다. 빨간색에서 주황색으로 다시 노란색이 되었다가 흰색이 되지요. 그리고 마지막으로 푸르스름한 흰색이 됩니다.

이는 물체가 내는 빛이 온도가 높아짐에 따라 주로 내놓는 빛이 점차 더 짧은 파장대로 옮겨 가기 때문입니다. 낮은 온도에서는 비교적 파장이 긴 빨간색 빛을 내다가 온도가 높아짐에 따라 빨간색보다 주황색을 더 많이 내고, 다시 파장이 더 짧은 파란색까지 내게 됩니다. 이렇게 여러 파장의 빛을 다 내면 하얀색으로 보이죠. 그리고 더 높은 온도가 되면 파란색 영역 파장의 빛이 다른 파장보다 훨씬 더 많이 나오기 때문에 우리 눈에 청백색으로 보이게 됩니다.

크기가 색을 정한다

우리가 보통 보는 사물의 빛은 이렇게 반사된 빛과 스스로 내는 빛으로 나뉘는데 크기가 아주 작은 물체는 또 다릅니다. 가령 금은 노란색을 띤다고 다들 알고 있지요. 금괴처럼 좀 커도 아니면 반지에 쓰일 때처럼 아주 작아도 모두 노란색입니다. 그런데 금의 크기가 수 ㎚로 작아지면 색이 변합니다.

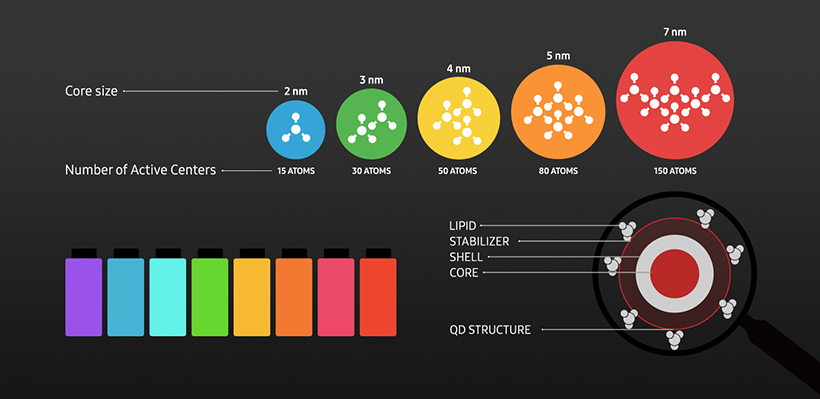

금의 크기가 7㎚이면 빨간색이 되고 다시 5㎚가 되면 초록색 그리고 3㎚가 되면 파란색이 되는 거지요. 이는 입자의 크기가 빛의 파장보다 작을 때 나타나는 국소 표면 플라스몬 공명효과라는 특성 때문입니다. 금이나 은과 같은 금속은 표면에 원자핵에 구속되지 않는 자유전자를 가지고 있습니다. 이 자유전자와 빛이 만납니다. 빛은 원래 입자의 성질도 가지고 있고 파동의 성질도 가지고 있는데 이때는 파동의 성질이 중요합니다. 빛은 원래 전기장과 자기장이 상호 교차하며 일정한 파동을 만듭니다. 그런데 가시광선 영역의 빛의 파동에 전자가 공명을 하게 되면 집단으로 진동을 하게 됩니다. 이런 전자의 집단적 진동을 플라스몬이라고 하지요. 이런 전자의 공명에 의해 발생한 빛의 파장으로 인해 기존의 큰 금속일 때와 색이 달라집니다.

그런데 이때 나노입자의 크기가 커지면 공명이 넓어지면서 발생하는 빛의 파장이 조금씩 넓어지는 거죠. 그래서 3㎚에서는 파란색이었다가 조금씩 크기가 커지면 점차 빨간색 쪽으로 바뀌게 됩니다.

그런데 금속이 아닌 반도체에서도 이런 크기에 따른 색의 변화가 있습니다. 반도체는 실리콘과 두 종류의 물질로 구성되는데 한쪽은 전자를 내놓기 쉬운 아연이나 카드뮴 같은 주기율표상의 13족 원소이고 다른 한쪽은 전자를 받기 쉬운 황이나 셀레늄 등의 15족 원소이죠. 이런 반도체로 만들어진 발광소자를 전기회로에 연결하여 전류를 흘려주면 전자가 전기에너지를 흡수해서 들뜬 상태가 되었다가 다시 안정된 상태로 내려가면서 빛을 내놓게 됩니다. 이때 어떤 색의 빛을 내놓는가는 들뜬 상태와 안정된 상태의 에너지 차이(밴드갭이라고 합니다.)에 의해 결정됩니다. 밴드갭은 반도체를 구성하는 화합물의 성분과 구조에 의해서 정해지고요. 그런데 반도체의 크기를 ㎚ 수준으로 줄이면 이 밴드갭이 달라집니다. 결국 색이 변하는 거지요.

디스플레이 발광소자 자체가 색을 갖고 있다면?

TV나 모니터 그리고 휴대폰 등의 디스플레이는 기본적으로 빨간색과 파란색 그리고 녹색의 세 가지 색으로 여러 가지 색을 표현합니다. 아주 예전에 쓰였던 브라운관이나 액정디스플레이 LCD 그리고 발광다이오드 LED도 마찬가지입니다. 이중 브라운관이나 LCD는 광원이 따로 있고 디스플레이 표면에 세 가지 색깔을 입혀 색을 표현했습니다. 그러나 21세기 들어 새롭게 선보인 발광다이오드 LED의 경우 빛을 내는 발광소자 자체가 이미 세 가지 색을 가지고 있지요. 이렇게 발광소자가 색을 가지게 되면 디스플레이의 두께도 더 얇아지고 다양한 곡면으로 제작하는 것도 가능합니다. 색의 표현도 더 세밀하게 되고요. 전력 소모가 줄어드는 것도 커다란 장점입니다.

그러나 더 세밀한 표현을 위해 LED 자체의 크기를 줄이면 빛의 양도 같이 감소합니다. 이를 보충해야 하지요. 거기다 발광소자 사이의 간격을 줄이는 것도 쉽지 않지요.

이에 대한 대안으로 삼성디스플레이에서 선보인 것이 퀀텀닷(QD) 기술인데, 이것이 앞에서 이야기한 나노 크기 반도체의 크기에 따른 밴드갭을 이용하는 것입니다. 나노 발광 반도체는 2㎚ 수준에선 파란색을, 3㎚ 수준에선 녹색을, 그리고 7㎚ 수준에선 붉은색을 띱니다. 이를 가장 가운데 중심체(Core)에 놓고 그 바깥을 외부와 차단하는 껍질(Shell)로 둘러싼 후 다시 그 바깥쪽에 리간드(또는 LIPID)를 부착한 것이 퀀텀닷의 기본적인 구조입니다. 퀀텀닷 자체가 워낙 작다 보니 한층 더 세밀한 색 표현이 가능해진 것이지요. 퀀텀닷은 명암 단계별로 광범위하고 세밀하게 정확한 색 구현이 가능하며, 효율적인 빛의 활용과 간단한 구조로 차세대 대형 디스플레이로 주목받고 있습니다.

사물의 색마저 우리가 아는 상식과 전혀 다른 방식으로 구현되는 나노 스케일의 세계가 꽤 흥미롭지 않나요?

※ 이 칼럼은 해당 필진의 개인적 소견이며 삼성디스플레이뉴스룸의 입장이나 전략을 담고 있지 않습니다.