얼마 전 우리나라 연구진이 차세대 에너지원으로 주목받는 인공 태양 연구 성과에 대한 보도가 있었다. 인공 태양은 핵융합 발전 기술을 활용하여 초고온을 생성하는 기술이다. 지구에서 우리가 누리는 빛과 열의 원천인 태양은 핵융합 반응으로 에너지를 유지한다. 태양에서는 높은 압력 상태의 수소가 천오백만 도의 열과 만나서 헬륨으로 바뀌는데, 그 과정에서 엄청난 열과 빛이 방출된다. 그런 태양의 상태를 지구에서 똑같이 만들어 볼 수는 없다. 태양보다 압력이 낮기 때문에 1억 도에 가까운 온도를 유지해야만 수소 원소가 결합되는 핵융합 반응이 시작될 수 있다.

사실 인간이 지구에서 1억 도를 만드는 것은 기적에 가까운 일이다. 지표 밑의 마그마의 온도도 높아야 1,400도 정도이고, 철을 녹이는 용광로는 1,500도 수준이다. 1억 도의 열을 담고 유지하는 데는 지구상의 어떤 금속도 불가능하다. 다 녹아 버리기 때문이다. 그래서 초전도자석으로 자기장을 발생시키고 고온의 불꽃을 자기장 안에 가두어서 외벽과 접촉하지 않게 띄우는 기술이 쓰인다. 다른 나라에서 겨우 7초 남짓 1억 도의 불꽃을 유지한 반면에 우리나라 연구팀은 처음으로 30초를 유지했다. 고온의 핵융합 발전 과정에서 생기는 불순물을 배출하는 다이버터를 그동안 탄소 물질로 만들었는데, 이것을 텅스텐 재질로 교체하여 성능을 더 높일 예정이라고 한다. 언젠가는 핵융합 기술의 인공 태양을 볼 수 있을 것이다.

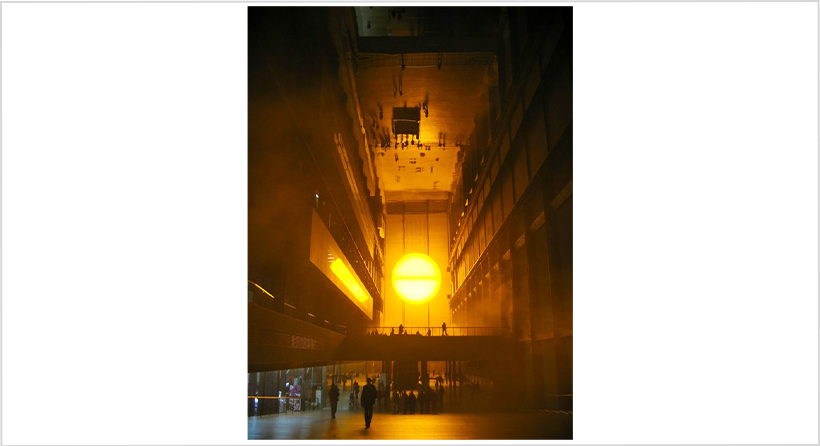

인공 태양을 만드는 일이 과학기술자만의 몫은 아니다. 아이슬란드 출신의 세계적인 예술가 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)은 2003년 영국 런던의 테이트 모던 갤러리에서 인공 태양을 만들어 띄우는 <기후 프로젝트(The weather project)>를 전시했다. 갤러리 내부에서 가장 높은 천장을 가진 트리뷴 홀에 오렌지빛 태양이 걸렸을 때 많은 관람객들은 마치 실제의 태양 아래 있는 것처럼 눕거나 앉아서 인공의 햇볕을 즐겼다. 사실 이 작품의 태양은 반쪽짜리였다. 거울에 반사되어 구처럼 보였다. 인공의 습기가 안개처럼 자욱한 공간을 만들고 천장 전체를 거울로 덮었다. 노란 발광체를 반구형 안에 모아서 빛을 내면 바닥에 누운 사람은 완전한 구의 인공 태양과 함께 거울 속 천장에 누운 것 같은 자기의 모습도 볼 수 있었다. 그런 상황이 신기한지 다들 바닥에 누워 팔과 다리를 흔들거나 고개를 돌려 뒷모습을 확인하기도 했다. 이 전시는 이백만 명의 누적 관람객을 이끌 정도로 대성공을 거두었는데, 그들 중 대부분은 여러 차례 반복해서 방문한 사람들이었다. 그만큼 실내의 인공 태양이 내뿜는 매력은 강렬했고 올라퍼 엘리아슨은 이 인공 태양 설치미술 전시를 통해 세계적인 거장으로 떠올랐다.

▲ 영국 런던의 유서 깊은 미술관인 테이트 모던 갤러리의 실내에 떠오른 인공 태양은 일상에서 경험하기 힘든 시각적 충격을 주기에 충분했다. 백만 명 이상의 방문객은 안개 낀 공간의 태양 빛을 맞이하러 반복적으로 전시장을 찾았다.

(출처: 위키피디아, Michael Reeve)

빛 자체가 예술이 되다

자연의 순간적인 빛을 물감으로 재빨리 그렸던 인상주의 화가들의 노력은 백 년이 지나서 조명 그대로를 작품에 사용하는 발상의 전환으로 귀결되었다. 빛을 모방해서 그리는 것이 아니라 빛 자체를 전시장 안으로 가져온 것이다. 미국의 미니멀리즘 작가 댄 플래빈(Dan Flavin)은 형광등을 설치하는 작품으로 유명했다. 흰색 또는 형형색색의 형광등을 반복적으로 나열하는 것이 그의 작품 스타일이었다. 1950년대 후반 미국 컬럼비아대학교에서 회화를 전공한 플래빈은 처음에는 당시 유행했던 추상표현주의 스타일로 출발했다. 그러다가 깡통을 모아서 만든 앗상블라주(assemblages) 형식도 실험했는데, 1961년부터 미국자연사박물관의 경비로 일하면서 전등을 이용한 조각 작품을 시작했다. 얼마 후 그는 ‘아이콘(icons)’이라 명명한 형광등 설치 작품을 선보이며 미술계의 주목을 끌었다. 줄지어 서 있는 형광등들은 당시 유행하던 미니멀리즘에도 부합하면서 조명의 빛 자체가 생성하는 낯선 분위기를 경험할 수 있는 새로운 실험이었다. 1997년 죽기 전까지 플래빈은 세계 각지에서 작품 활동을 지속했다. 미술사적으로는 올라퍼 엘리아슨의 인공 태양작품도 댄 플래빈의 조명 설치 작품의 연장선에 있다. 빛 자체를 작품으로 삼는 그의 시도는 아직도 강한 빛을 발하고 있다.

▲ 조명 미술가 댄 플래빈의 마지막 유작으로 남은 설치 작품은 독일 라인엘베 과학공원의 아케이드 건물의 비스듬한 외벽에 설치되었다. 다양한 빛깔의 조명이 물에 반사되어 화려한 풍경을 연출한다. (출처: 위키피디아, Thomas Robbin)

한국이 낳은 세계적인 예술가 중의 한 명인 백남준은 비디오 아트의 창시자로 유명하다. 그는 해방 직후 예술의 본고장 독일로 유학 가서 전위 음악을 탐구했는데, 1964년 독일 중부의 부퍼탈(Wuppertal)에 있는 작은 갤러리 파르나스(Gallarie Parnass)에서 세계 최초로 TV로 만든 작품 전시회를 열었다. 그로부터 20년이 지난 1984년, 위성 중계 프로젝트 <굿모닝 미스터 오웰(Good Morning, Mr. Orwell)> 방송을 통해 전위적인 비디오 아트를 국내에 본격적으로 소개했다. 당시 서울 올림픽을 앞두고 세계 주요 도시를 위성방송으로 연결하는 <바이바이 키플링(Bye Bye Kipling)>을 비롯하여 과천 국립현대미술관 원형 홀에 1003개의 브라운관 TV를 쌓아 올린 <다다익선>으로 고국과의 인연을 두텁게 했다. 자신이 개발한 비디오 신시사이저를 활용한 그의 화려한 영상 이미지는 빌 비올라(Bill Viola) 같은 비디오아트 작가의 명상적인 작품과는 확연히 구분되었다. 백남준의 영상은 싸이키델릭(psychedelic)하다. 빠르게 변하는 영상 이미지는 형광 컬러의 선들에 갇히거나 밀려나는 경우가 많다. 마치 이미지와 조명의 결합처럼 보인다. 그래서 1995년 그가 레이저를 작품에 활용하기 시작한 변화가 낯설지 않았다. 영상은 원래 시간에 따라 변하는 빛의 운동을 의미하기 때문이다.

▲ 비디오 아트의 창시자 백남준은 늘 새로운 실험을 즐겼다. 1995년 베니스 비엔날레의 시스티네 예배당(Sistine Chapel) 천장에 영상을 레이저로 쏘아 올렸다. 독일 뮌스터 인근 성당의 바로크 성당의 합창단 영상은 그의 친구였던 머스 커닝햄 비디오에 합성된 후 거울을 이용해 레이저 빛이 반복된 만화경 같은 이미지로 표출되었다. (출처: medienkunstnetz)

사각 프레임을 넘어서는 새로운 형태로 표현되는 빛의 예술

영상으로 표현하는 디스플레이는 회화처럼 대부분 사각형이다. 사각 테두리에 갇힌 화면을 벗어나려는 시도는 설치미술과 행위예술로도 나타났고, 비디오 아트 이후 LED를 활용하는 예술가들은 아예 새로운 화면을 만들어냈다. 핀란드의 에술가 야네 파비아이넨(Janne Parviainen)은 원래 사진가로 활동을 시작했는데, 자신의 몸을 둘러싸는 LED의 움직임을 장노출 사진으로 남기면서 색다른 스타일을 만들어냈다. 이런 유형을 라이트 페인팅(Light Painting)이라고 부르는데, 입체주의의 거장 파블로 피카소(Pablo Picasso)도 1950년 무렵에 작은 전등으로 그린 흔적을 사진으로 남겼다. 라이트 페인팅은 말 그대로 빛으로 그린 그림이다. 대체로 작은 조명을 펜 삼아 허공에 그림을 그리기 때문에 전통적인 회화나 영상과 다르다. 카메라 셔터가 닫히기 전까지 아티스트는 순식간에 그림을 완성해야 된다. 동양화에서 말하는 일필휘지(一筆揮之)와 같다. 시간이 제한된 대신 공간은 자유롭다. 캔버스나 모니터를 넘어서 팔과 조명을 움직일 수 있는 모든 범위가 작품의 화폭이 된다. 전선에 매달린 노란 전등 대신 화려한 LED 조명을 사용하면서 표현의 가능성은 더욱 확장되었다. 70년 전 피카소의 작품과 최근 야나 파비아이넨의 작품을 비교해보면 그 차이를 알 수 있다.

▲ 라이트 페인팅 사진가 야나 파바아이넨의 작품은 빛의 흐름이 신체와 공간을 흐르는 듯한 인상을 준다.

(출처: lightpaintingphotography)

국내에도 LED 조명을 사용하여 사각형을 벗어난 빛의 조각을 실험하는 미디어아트 작가가 있다. RGB 컬러 조절이 가능한 빛을 활용한 조명은 균일하고 반복적인 표현에 유리하며, 다양한 색상을 구현할 수 있기 때문에 화려한 표현이 가능하다. 이런 시도와 함께 전광판이라고 부르던 옥외 디스플레이도 평면을 넘어서 표현의 가능성을 확장하는 방향으로 변모하고 있다. 서울 삼성동 코엑스 K-Pop 광장에 설치한 미디어 설치 작품 <Wave>는 90m가 넘는 엄청난 스케일과 역동적인 표현으로 전 세계의 이목을 집중시켰다. 건물 옥상의 거대한 LED 스크린은 라운드 모양의 직각으로 돌출해서 입체적인 이미지를 표현한다. 실제로는 2개의 면뿐이지만, 화면 내부에 깊이감을 표현하여 마치 육면체의 유리 상자처럼 보인다.

▲ 삼성의 옥외 사이니지와 ‘디스트릭트’가 제작한 영상 <Wave>는 전통적인 옥외 광고판의 한계를 넘어서 입체적이고 역동적인 표현으로 디스플레이의 개념 자체를 확장했다. 도심 건물 사이에서 넘실대는 큰 파도는 시민들에게 미디어아트의 에너지를 전달하며 강남을 대표하는 상징으로 자리 잡았다. (출처: d'strict)

르네상스 시대 예술가들이 원근법의 구현으로 평면에 공간의 깊이감을 제시했다면, 이것은 원근법을 넘어서는 환영과 함께 화면 속에서 파도처럼 밀려드는 물이 실제보다 더 물리적으로 보여서 장엄한 느낌까지 전달한다. 사각 평면 프레임에 갇힌 디스플레이도 발상의 전환에 따라 얼마든지 살아 움직이는 세상으로 바뀔 수 있다. 게다가 접히는 형태의 폴더블 디스플레이 스마트폰이 대중적으로 큰 인기를 끌면서 디스플레이는 이제 단순했던 사각 프레임에서 벗어나는 방향으로 나아가고 있다. 휘어지거나 접히고, 3D 홀로그램까지 다양한 형태로 변모하는 이런 디스플레이 기술 발전은 빛으로 표현하는 예술의 형태도 더욱 확장 시킬 것이다.