여름에는 미세먼지 걱정 없이 푸른 하늘과 하얀 뭉게구름을 볼 수 있다. 매미 소리를 배경으로 짙은 녹색의 나무들 사이에서 진득하게 보이는 파란 하늘에는 구름 떼가 공연처럼 변화무쌍한 장관을 만들어 보여준다. 소나기가 그친 뒤 행운처럼 무지개를 본 사람은 재빨리 휴대폰을 들고 사진으로 남기기 바쁘다. 더위가 가시지 않은 여름 저녁의 핑크빛 노을은 윌리엄 터너(William Turner)의 그림보다 더 그림 같다. 터너는 영국의 미술을 대표하는 낭만주의 화가였다. 낭만주의라는 말처럼 그의 그림에는 정확한 형태보다는 감성과 분위기가 충만하다. 그의 그림에서 독특한 낭만적 분위기를 자아내는 가장 중요한 요소는 컬러다.

터너의 그림에는 색채가 넘실댄다. 이리저리 나부끼는 환한 색의 붓 자국은 유동적인 분위기를 끌어올리며 형태와 컬러가 서로를 탐하는 격정적인 순간을 느끼게 해준다. 컬러가 춤추는 터너의 그림은 훗날 인상주의의 탄생에도 영향을 주었다. 인상주의를 창시한 화가 클로드 모네(Claude Monet)가 바다 위로 떠 오르는 태양을 그린 그림과 터너의 해돋이 그림을 비교해보면 형태보다는 컬러가 주는 인상을 포착했던 공통점을 찾을 수 있다. 그들은 빛바랜 관념의 색채를 버리고 빛나는 컬러를 추구했다. 그림이 밝아지기 시작했다.

▲ 윌리엄 터너가 그린 노햄 성(Norham Castle)의 일출 풍경과 터너의 그림에 감명받은 모네가 해돋이 풍경의 인상을 그린 그림. 대상을 아는 대로 그리기보다 순간적인 빛의 변화를 포착하려는 시도는 인상주의 창시자 클로드 모네에게 큰 영감을 주었다.

지금은 빛나는 컬러가 어디든 있다. 작은 스마트폰 화면에서도 눈부신 컬러가 쏟아져 나오고, TV 화면에서도 빛나는 컬러를 볼 수 있다. 거리의 간판과 전광판도 화려한 컬러로 시선을 유혹한다. 인상주의 시대와 비교해본다면 생활 공간에서 밝은 빛의 정도 차이는 상상을 초월할 것이다. 유럽을 여행하던 많은 한국 사람들이 깜짝 놀라는 점 중에서 하나가 우리보다 어두운 조명 환경이다. 밤에는 도심의 거리도 어둡고 집안도 어둡다. 슈퍼마켓을 제외한 대부분의 가게들도 어두침침하다. 그래서 많은 한국인들은 유럽의 밤 풍경을 답답하게 느낀다. 그런데 이런 어두운 환경에 적응하면 작은 불빛에도 민감하게 반응하게 된다. 막상 어둡게 살다 보면 사물과 공간을 식별하는 데에 큰 문제가 없기 때문에 그 정도의 밝기만으로도 살아가기에 충분하다는 의미다.

전기가 없던 시대에는 얼마나 더 어두웠을까? 칠흑 같은 밤을 환하게 밝히기에 양초와 기름 등잔은 미약했다. 모두가 어둠에 익숙했다. 그래서 촛불을 켜고 바라보는 그림은 적당히 칙칙한 색채로 완성되어도 충분했다. 유화 물감과 오일의 표면이 촛불을 은은하게 반사하면서 그림에서 빛나는 효과도 알아챌 수 있었다. 오랜 암흑의 시대를 지나 19세기 후반 과학기술의 급격한 발달로 도시와 세상은 갑자기 밝아졌다. 인공의 빛과 경쟁하기에 벅찼던 그림 속의 컬러는 최대한 원색 물감 자체를 그대로 바르는 방식으로 변화하기 시작했다. 물감을 섞으면 탁하고 어두워지기 때문이다. 밝은 세상에는 밝은 컬러가 필요했다.

색상을 인식하는 시각 체계와 색 보정

주변의 빛에 따라 우리가 인지하는 컬러의 상태가 바뀐다.

이 단순한 사실이 실제로는 매우 복잡한 문제들을 만들어 낸다. 사진이나 영상을 촬영하고 공유해본 사람들은 자주 화이트 밸런스(white balance)의 문제에 봉착한다. 우리가 알고 있는 흰색이 주변 조명의 상태에 따라 노랗게도 보이고 푸르스름하게도 나타나기 때문이다. 국제조명기구(CIE)가 정한 순수 백색의 빛 ‘D65 광원’은 서유럽의 중북부 지역에서 하지의 정오에 빛나는 햇빛을 기준으로 삼는다지만, 실제 우리 현실에서는 그와 같은 조건을 매번 만들어서 화이트 밸런스를 맞출 수도 없다.

다만 실생활에서는 6,500K 정도의 조명을 기준으로 순수한 흰색 빛을 정해서 계산을 맞출 뿐이다. 문제는 이렇게 절대적인 흰색 빛이라는 것도 노란불이 켜진 공간에서는 간섭 때문에 달리 보인다는 점이다. 따라서 화이트 밸런스를 맞출 때 가장 어려운 순간은 여러 가지 색온도의 조명이 뒤섞여 있는 공간에서 촬영할 때이다. 그런 환경에서 촬영된 이미지를 보면 정확한 컬러를 표현해내지 못할 수도 있다. 2015년 온 세계 사람들의 논쟁을 불러일으킨 ‘파검/흰금 드레스’도 그 대표적인 사례이다. 노란 조명 아래에서 촬영한 파란 드레스의 검은 장식에 노란빛이 배어들어 정확한 컬러 인식을 어렵게 만들었고, 결국 모든 사람들이 컬러 논쟁에 빠져들었다. 페이스북에 이 드레스 어떠냐며 올린 작은 사진 한 장에 댓글이 천만 개 달리면서 확산된 이 해프닝은, 정확한 컬러 인식의 계기도 되었지만, 다른 한편으로 색채 지각과 시신경 분야의 과학 연구를 증폭시키는 데에도 이바지했다.

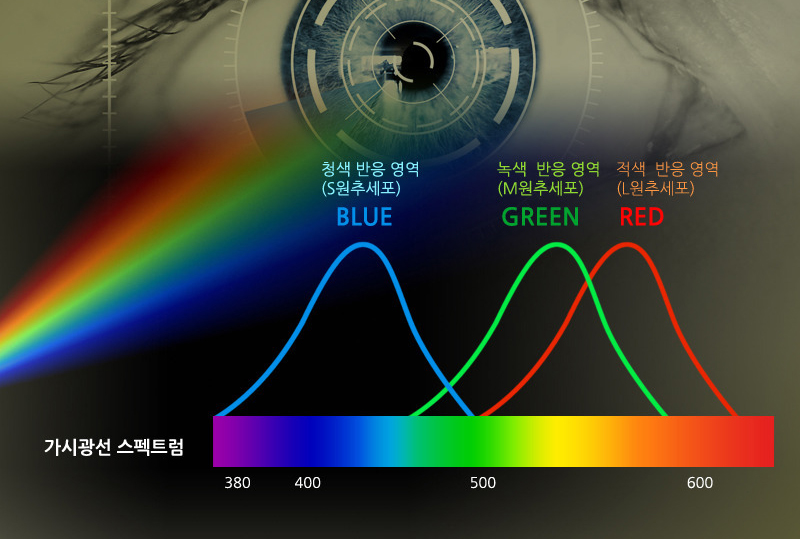

색을 인식하는 체계와 과정은 사람마다 조금씩 다르다. 밝은 빛을 눈부셔 하는 사람도 있지만 반대로 밤에는 사물이 제대로 보이지 않는 사람도 있다. 녹색에 민감한 사람과 청색에 민감한 사람은 같은 청록색을 보고도 서로 다른 색으로 인식할 수도 있다. 우리의 색채 지각은 눈을 거쳐서 시신경과 두뇌의 작용으로 이루어지는데, 이 과정에서 주관적인 요인이 꽤 작용한다. 예를 들어, 안구의 내부 중심점 바로 옆에는 시신경 다발이 모이는 맹점(盲點)이 있는데, 여기에 가려져서 안 보이는 광경을 우리의 뇌는 알아서 덧칠한다. 특히 사물의 컬러는 실제로 보는 사람마다 서로 다른 것으로 인지한다고 해도 과언이 아니다.

사람마다 밝기를 감지하는 간상체와 컬러를 감지하는 원추체의 분포가 다르고, 원추체 안에서도 R, G, B의 원색을 흡수하는 세포의 수량에도 차이가 있다. 그 차이가 심하면 흔히 색약 또는 색맹이라고 일컫는 색각이상(色覺異狀, color blind)이 발생한다. 우리 국민의 약 6% 정도인 2백만 명 이상이 색각이상이라고 한다.

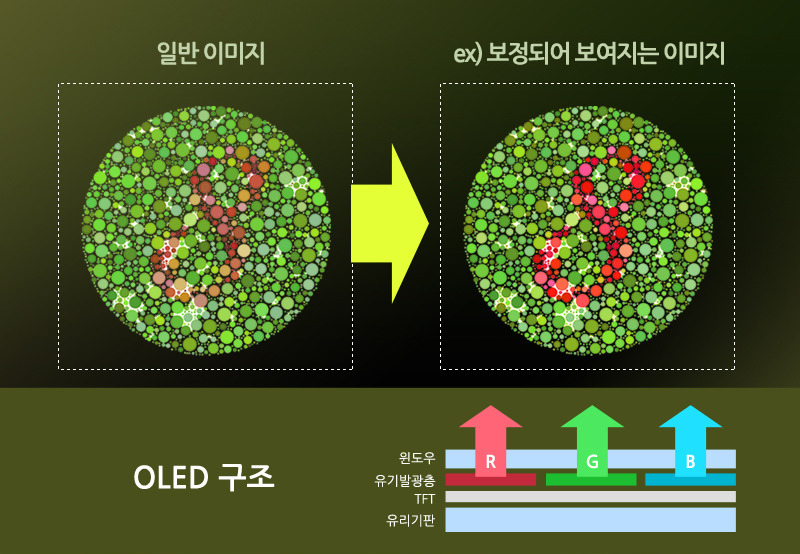

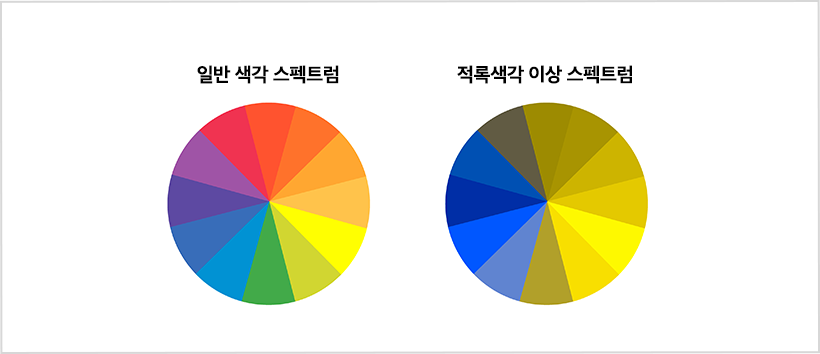

특정 색을 전혀 인식하지 못하는 색맹의 경우는 드물다. 대부분 정도의 차이가 있는 색약(色弱)이다. RGB 원색 중에서 빨간색을 제대로 인식하지 못하면 적색맹, 적색약이라 하고, 녹색을 인식하지 못하면 녹색맹, 녹색약이라 한다. 이 둘을 묶어서 적록색맹, 적록색약이라 부르는데, 대부분의 색각이상자는 이 유형에 속한다. 적록색각 이상의 경우에는 컬러 스펙트럼의 많은 부분이 황토색과 탁한 올리브그린 컬러처럼 보인다. 다만 그 채도 단계가 매우 세밀하게 구분되기 때문에 일상생활에 큰 지장은 없다. 파란색과 노란색을 제대로 인식하지 못하는 청황색맹, 청황색약은 상대적으로 적다. 색각 이상으로 색상을 제대로 인식하기 어려운 사람들을 위해 색을 보정해줄 수 있는 디스플레이도 나온다. OLED는 각 픽셀의 값을 하나하나 제어할 수 있는 자발광 디스플레이다. R, G, B 삼원색의 강도를 자유자재로 조절할 수 있기 때문에 풍부한 색감의 표현은 물론 색각 이상을 보정하는 스마트폰 디스플레이와 같은 사용자 배려에도 적합하다.

다행히 색각이상이 아니라고 하더라도 사람에 따라 컬러를 인식하는 편차는 조금씩 나타난다. 그렇기 때문에 객관적이고 정확한 색을 요구하면 조금 난감해질 수도 있다. 뉴턴이 증명한 것처럼 여러 색의 빛이 모여서 순수 흰색을 이루듯, 우리도 저마다 다른 컬러 스펙트럼을 품고 살아간다.

▲ 일반 색각의 컬러 스펙트럼과 적록색각 이상자가 보는 컬러 스펙트럼의 차이는 크다. 색약의 정도에 따라 다소 차이가 있지만 빨간색부터 녹색까지의 다양한 색상이 모두 진하기의 차이가 있는 황토색부터 탁한 올리브그린 정도로 보인다. 만약 채도가 낮은 색상이라면 황토빛 회색으로 보이게 된다. 풍부한 색채 경험은 누구나 누려야 할 권리다. 삼성디스플레이는 2017년부터 색각이상을 위한 컬러 보정 기능을 개발해 OLED에 적용해왔다.

동물들이 인식하는 색의 차이

사람들 사이의 컬러 인식에도 차이가 존재하는데, 개와 고양이 같은 반려동물은 세상을 어떤 컬러로 볼까? 동물들도 사람처럼 컬러를 인식할까? 컬러를 인식하는 능력에서는 사람이 반려동물보다 우수한 편이다.

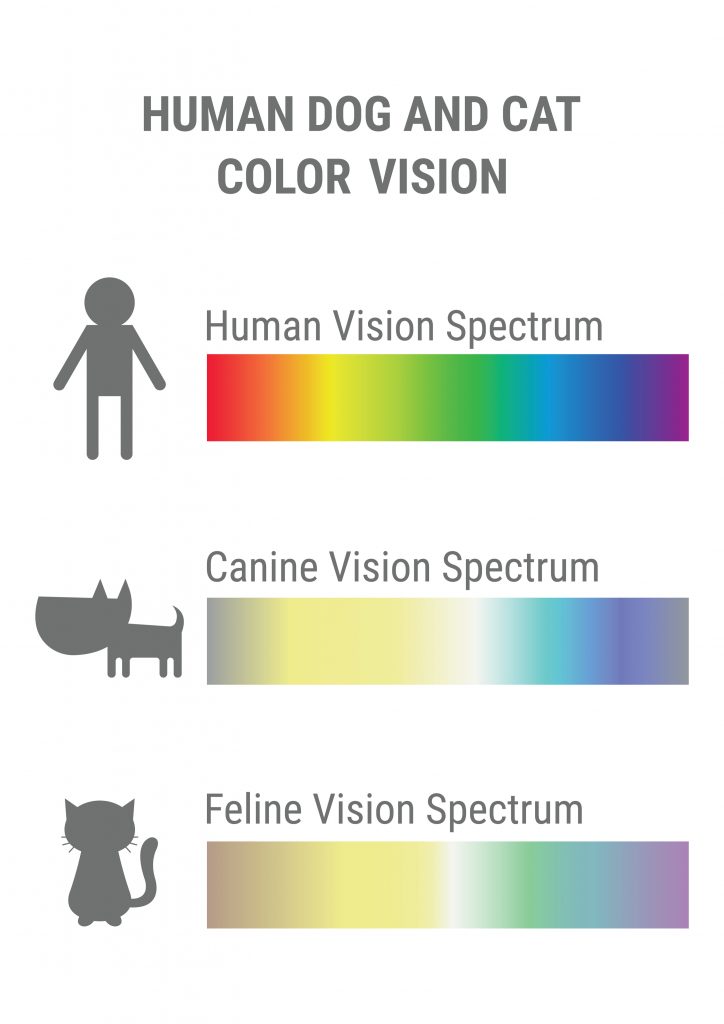

인간의 기준에서 보면 개와 고양이는 적록색약에 가깝다. 무지개색 컬러 스펙트럼에서 노랑, 파랑, 남색 정도만 인식할 수 있다. 빨간색이나 녹색은 서로 비슷한 황토색 정도로 보일 뿐이다. 게다가 시력도 사람보다 약한 편이다. 개의 시력을 인간 기준으로 검사하면 대략 0.3 정도로 근시(近視)에 가깝고, 고양이는 원시(遠視)와 유사하다고 한다. 이런 설명을 들으면 많은 사람들이 의아해한다. 고양이가 날아다니는 벌레들도 잘 포착하고, 개도 작은 변화에 민감하기 때문이다.

개와 고양이는 두 가지 측면에서 인간의 시지각보다 우수하다. 우선 개와 고양이는 사람보다 움직이는 것을 잘 본다. 빠르게 움직이는 장난감을 재빠르게 낚아챌 수 있는 것도 동체시력(動體視力)이 우수하기 때문이다. 카메라에 비유하면 셔터 스피드가 엄청나게 빠르고, 디스플레이로 보면 주사율(frame rate)이 높다는 의미다. 그리고 눈에 반사판(tapetum)이 들어 있어서 어둠 속에서도 잘 본다. 어둑할 때 개와 고양이의 눈이 밝게 빛나는 이유도 반사판 때문이다.

▲ 인간이 보는 세상과 사물의 천연색이 개에게는 마치 적록색약처럼 보인다. 빨간색부터 주황색, 녹색은 모두 비슷한 누런색으로 보일 뿐이다. 더구나 시력도 나빠서 사물의 디테일이 흐릿하게 보인다. 반려동물의 옷이나 장난감을 고를 때 이런 시각적 특성에 유의한다면 상호작용에 더 효과적일 것이다.

역설적으로 반려동물의 입장에서 보는 인간 세상은 시각적 공해투성이다. 그들은 어두운 밤에도 충분히 공간과 사물을 인지할 수 있는데, 인간은 그렇지 못하기 때문에 불을 환히 밝힌다. 방부터 거실까지 하얗게 밝힌 조명은 빛에 민감한 반려동물에게 큰 시각적 피로감을 준다. 깜깜한 방에 편안히 누워 있다가 사람이 들어가 불을 켜면 부스스 일어나서 집안 구석들을 킁킁거리며 맴도는 이유도 밝은 인공의 빛이 주는 피로감 때문이다. 특히 색온도가 높아서 푸른 흰빛은 더 해롭다. 동체시력이 좋기 때문에 형광등처럼 빠르게 깜박이는 조명도 반려동물을 피곤하게 만든다.

플리커(flicker)가 발생하는 조명이나 디스플레이 장치는 반려동물 곁에서 치워 주는 것이 좋다. 지나치게 밝은 환경은 우리의 시신경을 강하게 자극하기 때문에 피로감을 주기는 매한가지다. 최근 부쩍 늘어난 LED 종류의 조명은 전력 소모가 적은 장점이 있지만 직진성이 강해서 동물에게는 주는 시각 자극이 강하다.

사람뿐 아니라 동물에게도 같은 것을 보더라도 인식의 차이가 존재한다. 시각체계와 빛이 주는 환경에 따라 우리는 조금씩 다른 컬러로 인식한다. 서로 같은 공간에 공존하더라도 다름을 인정하고 배려해야한다는 점은 빛의 세계에서도 마찬가지다.