인간의 세상이 속해 있는 이 광대한 우주는 약 138억 년 전에 하나의 작은 점에서 비롯되었다. 엄청난 에너지가 압축된 점에 특이점(singularity)이 생겨 갑자기 폭발하면서 계속 팽창하는 우주를 형성하게 되었다고 빅뱅이론은 설명한다. 부피도 없는 작은 점이 어떻게 발산하여 백억 년을 넘게 지나면서 크기의 우주를 만들었는지 아직도 풀리지 않는 의문점이 많다. 이런 미스터리에 대해 구약 성경의 창세기에는 만물의 시작을 언급하며 ‘태초에 빛이 있으라 이르시니 빛이 있었다’는 표현이 나온다. 실제로 태초의 우주는 빅뱅 직후 플라즈마 상태를 거쳐 서서히 빛을 발했을 것으로 알려졌다. 마치 폭탄이 터지기 직전의 순간처럼 원자핵과 전자 같은 소립자들이 뒤엉킨 상태에서는 빛을 낼 수 없었다. 화약에 충격 에너지가 가해져 불씨를 만들고 폭발을 일으키듯, 흩어졌던 전자와 핵이 결합하여 중성의 원자 구조를 갖추면서 비로소 광자(photon)들이 빛을 발할 수 있었다. 이러한 최초의 빛은 빅뱅의 뜨거운 순간으로부터 대략 38만 년이 지나서 빛의 분리기(decoupling era)에 나타났다고 한다. 우주의 기나긴 역사에서 보면 최초의 순간에 속한다. 태초의 빛은 우주배경복사(Cosmic Background Radiation)로 남아 여전히 팽창하는 우주를 가득 채우고 있다. 세상은 빛으로 시작되었다.

세상 모든 빛은 암흑 속에서 피어난다.

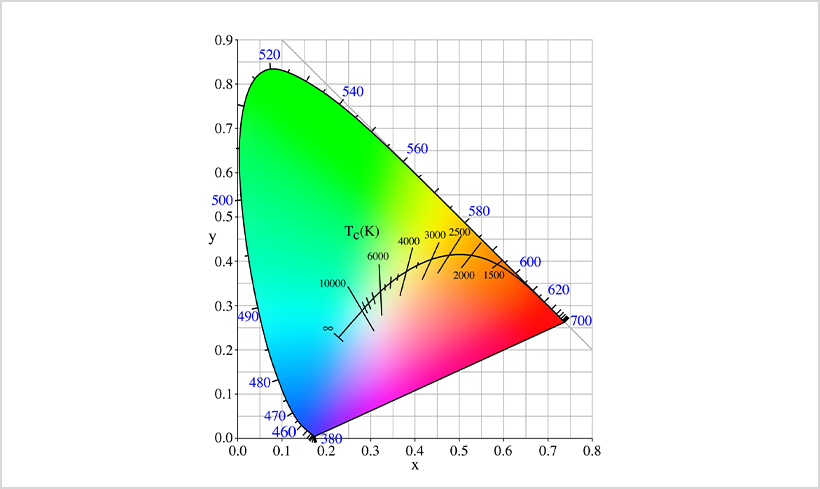

▲ 가시광선의 색도도(chromacity scale diagram)에서 흑체궤적(black body locus) 또는 플랑크 궤적(Planckian locus)은 아치 형태로 가운데를 가로지르고 있다. 절대온도에 맞춘 색온도에 따라 눈금별로 표시되는 색상은 스펙트럼과 유사하지만 가운데 5000K 전후에서 순수한 흰색을 거친다. 세상의 모든 존재는 자기 온도의 빛을 방출하고 있다. 인간도 체온에 해당하는 빛을 내고 있는 것이다. (출처: 위키피디아)

빅뱅에서 비롯된 최초의 빛은 약 3000K의 온도에서 발생했지만, 오랜 세월 팽창의 결과로 현재 관측되는 우주배경복사의 온도는 2.7K 수준이 되었다. 섭씨온도로 따지면 영하 270도나 되는 극저온이다. 태초의 빛이 시작된 3000K의 온도를 색온도로 바꿔보면 약간 노르스름한 밝은 색을 나타낸다. 우리나라의 아파트 거실에 붙어있는 대부분의 전등은 5000K 정도의 밝고 창백한 흰색인데 비해 이 온도는 노란 전구색보다 조금 더 하얀 빛을 가리킨다. 밝은 아이보리 색과 유사한 이 빛깔은 사실 은하계의 중심에서 발견되는 평균 색이기도 하다.

▲ 안드로메다 은하 이미지를 보면 은하의 몸체는 모두 아이보리색 톤의 색상이다. 별들이 방출하는 먼지와 가스때문인데, 은하 가운데 부분에서 보이는 밝은 아이보리색을 코스믹 라테라고 부른다.

별들의 무리에서 발산하는 이런 아이보리 빛을 그래서 ‘코스믹 라테(cosmic latte)’라고 한다. 카페라테와 같은 색이라는 비유다. 연한 카페라테와 같은 빛깔로 시작한 태초의 빛은 낭만적으로 여겨질 수도 있지만, 백억 년이 넘는 세월 동안 광활한 우주 공간에 확산되면서 식어갔고 결국 영하 270도의 암흑 빛으로 바뀌었다. 우주는 암흑천지다. 모든 존재를 순식간에 얼려버릴 정도의 차디찬 암흑에서 태초의 빛을 찾은 역발상이 대단하다.

완벽한 암흑은 모든 빛을 흡수만 하고 반사하지 않는 것이다. 태양보다 더 밝은 절대적인 빛이 있다면 절대 암흑도 있는 법이다. 태초의 빛이 남긴 우주배경복사는 하늘의 모든 방향에서 일정하게 측정되는데, 완전 암흑인 ‘흑체(black body)’를 가정하여 ‘흑체 복사’라고도 한다. 흑체는 모든 파장대의 빛과 에너지를 완전히 흡수하지만 온도에 따라 해당하는 빛을 방출하는 존재를 설정한 것이다. 우주는 끝없이 무수한 암흑의 세계다.

흑체와 함께 블랙홀(black hole), 암흑 물질(black matter)이나 암흑 에너지(black energy)도 등장한다. 은하와 별들이 빛나는 극히 일부를 제외하고는 모두 암흑의 세계다. 이러한 검은 에너지들이 우주를 팽창시키며 살아 움직이게 하는 원동력이 되었다. 가시광선을 제외하면 전자기파의 대부분은 암흑이다. 심지어 태양에서 날아온 가시광선의 내부에도 수많은 암흑 요소들이 노이즈처럼 들어가 있다. 암흑은 어두운 이미지로 인해 자주 부정적인 의미를 상징하게 되었지만, 빛과 색을 밝혀주는 배경으로도 큰 역할을 충분히 수행해왔다.

▲ 렘브란트가 1642년에 완성한 <야경단> 그림에는 짙은 어둠과 밝은 빛의 대비가 두드러진다. 풍부한 어둠의 표현을 통해 북유럽 바로크를 완성한 렘브란트의 명암대조법은 현재까지도 사진과 영상에 영향을 끼치고 있다. (출처: 위키피디아)

바로크 시대를 연 이탈리아 화가 카라바조와 네덜란드의 화가 렘브란트는 암흑과 빛을 극적으로 대비시키는 ‘명암대조법(chiaroscuro)’의 완성자로 미술사에 남았다. 그들은 주제에 집중하게 만드는 색채 표현의 방법으로 암흑을 적극적으로 활용했다. 모든 빛나는 존재는 암흑 속에서 피어난다.

빛과 색의 혼합으로 만드는 세상

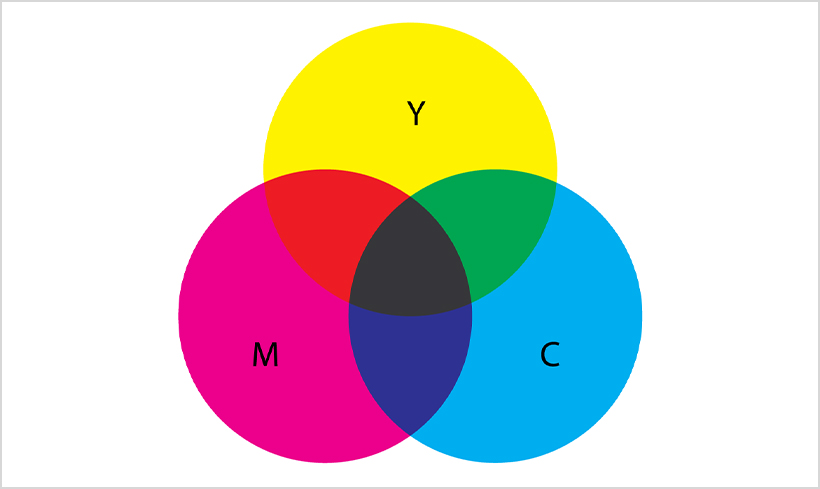

▲ 색의 3원색은 마젠타(M), 노랑(Y), 시안(C)이며, 이 3가지 색을 섞으면 검정이 되는데 이를 ‘감법혼합’이라 한다. 감법혼합 체계에서는 색을 섞을수록 어둡거나 탁하게 바뀐다. 그림의 물감이나 인쇄 잉크 모두 감법혼합의 체계를 사용한다.

검은색을 만들기 위해서는 모든 빛을 흡수하는 물감이 필요하다. 캔버스 위의 색은 감법혼합(減法混合)의 세계다. 세상에 존재하는 모든 색을 순수색 만으로 표현할 수는 없기 때문에 정확한 대상을 재현하기 위해서 물감을 혼합할 수밖에 없다. 물감은 안료와 접착제가 섞인 혼합 물질이기 때문에 서로 섞을수록 더 탁하고 어두워진다. 순도 높은 안료는 금보다 더 비쌌기 때문에 화가들에게 적은 안료로 채도 높은 색을 표현하는 것은 큰 과제였다.

성모 마리아를 표현할 때는 고귀한 파란색을 요구했고, 왕과 군주를 그릴 때에는 화려하게 금빛을 내는 안료가 필요했다. 그런데 전체적으로 그림이 어두워지면 밝은 부분을 칠할 때 소요되는 순도 높은 안료의 양이 줄어든다. 안료 비용을 아끼려는 화가의 그림은 대체로 어둡거나 모노톤이었다. 그럼에도 불구하고 그림의 깊이감은 더욱 강조되었다. 가장 어두운 블랙부터 반짝이는 화이트까지의 단계가 더 풍부하게 나타나기 때문이다. 어둠과 밝음의 단계가 늘어날수록 그 사이의 대상은 더 풍부하게 드러난다. 첨단 HDR(High Dynamic Range) 기술은 이미 화가들의 그림 속에 숨어 있었다.

▲ 빛의 3원색은 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)이며, 이 3가지 빛을 섞으면 흰색이 된다. 원색의 빛은 섞을수록 더 밝아지는 가법혼합을 체계를 가진다. 각 원색의 비율을 조절하여 만든 색은 감법혼합의 경우보다 더 밝게 선명하게 보일 수 있다. 따라서 컴퓨터 화면으로 보는 이미지를 프린트했을 때 더 어둡고 탁해 보이는 경우가 많다.

한편, 빛은 가법혼합(加法混合)의 세계다. 작은 빛들이 모여 더 밝은 빛을 만든다. 우주의 은하계도 수억 개의 항성들이 모여서 빛의 무리를 만들어 낸 것이다. 빛은 직접적으로 발산하기 때문에 더 순도 높은 색을 내기에 편리하다. 인쇄된 그림에서 밝은 형광색의 채도를 내기는 까다롭지만 빛으로 구현하기는 쉽다. 반면에 렘브란트의 그림처럼 은은하게 어두운 암흑의 세계를 구현하기는 어렵다. 그림 위에 고착된 물감의 색에 비해서 빛으로 구현된 색은 더 상호관계적이다.

TV나 컴퓨터 화면 등의 전자 디스플레이는 원색의 빛을 조절하여 색을 표현한다. 빛을 모아서 암흑을 만들어야 하기 때문에 완전한 블랙 컬러의 구현이 어렵다. 특히 화면 전체를 비추는 백라이트를 활용해 빛을 내는 액정화면(LCD) 방식은 짙은 블랙 표현이 쉽지 않다. 반면에 OLED의 경우는 픽셀 하나하나 스스로 발광하는 방식으로 색을 구현하기 때문에 블랙을 표현할 때에는 해당 부분을 끄면 되므로 한층 더 깊은 블랙을 구현할 수 있다.

밝은 빛을 표현하기 위해서는 그림자처럼 더 어두운 빛이 필요하다. 밝은 거리보다는 칠흑같이 어두운 장소에서 보이는 작은 가로등이 더 밝게 느껴지는 이유다. 하나의 단일한 빛을 두고 어느정도 밝은 지, 무슨 색인지를 맨눈으로 쉽게 특정하기는 어렵다. 우리의 눈은 햇빛의 변화와 광량뿐만 아니라 시시각각 주변의 조명과 산란 효과, 사물의 난반사 등 다양한 조건에 반응하기 때문이다. 빛은 살아있는 색이다.

인간의 눈에만 보이는 가시광선

인간의 눈, 더 정확하게 시신경과 인지과정은 오랜 진화의 과정을 거친 복잡한 시스템이다. 태양으로부터 날아온 빛의 파장 중에서 가시광선만 시각적으로 인지하도록 진화했다. 다른 포유류와 곤충은 빛의 삼원색 중에서 빨강이 약한 적록색맹처럼 세상을 바라본다. 빛바랜 컬러사진 같은 색체계다. 대신 인간이 볼 수 없는 자외선을 보는 경우도 있다. 그래서 벌이 꽃을 찾을 때는 빨간 꽃잎보다는 노란 꽃술을 찾는다고 한다. 빨간 꽃잎이나 초록색 이파리나 그들에게는 올리브색에 가까운 회색일 뿐이다.

반면에 조류는 빛의 삼원색과 자외선을 모두 잘 볼 수 있어서 작은 먹이를 잘 찾을 수 있다. 새우와 같은 어떤 수중 생물은 12개나 되는 원색 구분 세포를 가지고 있고, 움직임의 궤적을 보는 편광 세포를 가진 해파리 같은 생명체도 있다고 한다. 인간과 같은 영장류만 다른 포유류보다 빨간색을 잘 인식하게 된 데에는 분명 진화의 이유가 있을 것이다. 붉은 열매와 고기를 섭취하려는 욕구가 작용했을 것이고, 피를 흘리면 위험하다는 신호를 읽어내는 판단력도 필요했을 것이다. 색의 인식은 생존의 도구다.

다른 동물만큼의 차이는 아니지만 인간이 보는 세상의 색은 저마다 다르다. 외모의 차이로 사람을 구분하듯이 안구 내부의 세포도 각자 미세한 차이를 보인다. 특히 빨간색을 인지하는데 관여하는 유전자는 X-염색체에 위치하고 있기 때문에 여성보다는 남성에게 색맹, 즉 색각이상의 문제가 100배까지 더 많이 발생한다. 가장 흔한 적록색맹 또는 색약의 경우 색상 스펙트럼 중에서 빨강부터 녹색까지의 인식이 다른 것인데, 전부 올리브색 비슷한 톤으로 보인다.

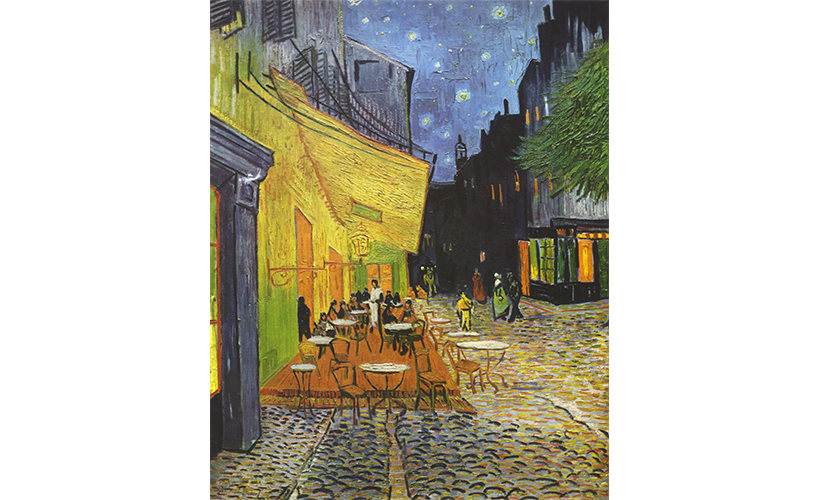

▲ 반 고흐의 작품을 보면 노란색과 파란색이 강조되어 있다. 그의 그림에 대체로 빨간색이 약하게 쓰인 것을 보면 색각이상의 문제가 있을 것으로 추측된다. (출처:위키피디아)

그런데 세상의 화려한 색과 빛을 제대로 인식할 수 없으니 불행할 것으로 생각하면 오산이다. 그들은 나름대로의 색체계를 통해 일상생활에서 불편을 느끼지 않고 잘 산다. 미세한 특정 색의 차이를 두고 토론할 때만 인식의 다름이 드물게 드러날 뿐이다. 유명한 미술작가나 영화감독조차도 색맹인 경우도 있다. 화려한 인상주의 그림을 남긴 반 고흐도 사실 색각이상의 문제가 있었다고 추측된다. 빛이 시작된 우주를 과학적으로 명확히 시각화한 영화 <인터스텔라>를 만든 크리스토퍼 놀란 감독도 색약이라고 한다. 그들 모두 훌륭한 시각예술 작품을 남겼다.

정상인과 색각이상자를 모두 포괄하는 이상적인 디스플레이는 어떤 것일까? 가장 밝은 흰빛부터 흑체에 가까운 검정을 충분히 표현할 수 있도록 풍부한 계조가 우선이겠지만, 인간 시각의 진화에 맞춰 빨강과 녹색 사이의 단계도 촘촘히 나타낼 수 있어야 한다. 그에 더해서 주변 환경에 적응하여 스스로 빛과 색을 조절하여 사용자가 일정한 색체계로 인지할 수 있도록 돕는 기능도 필요하다. 이미 많은 전자제품 업체가 환경 적응형 화면 조정 기술을 선보이고 있다.

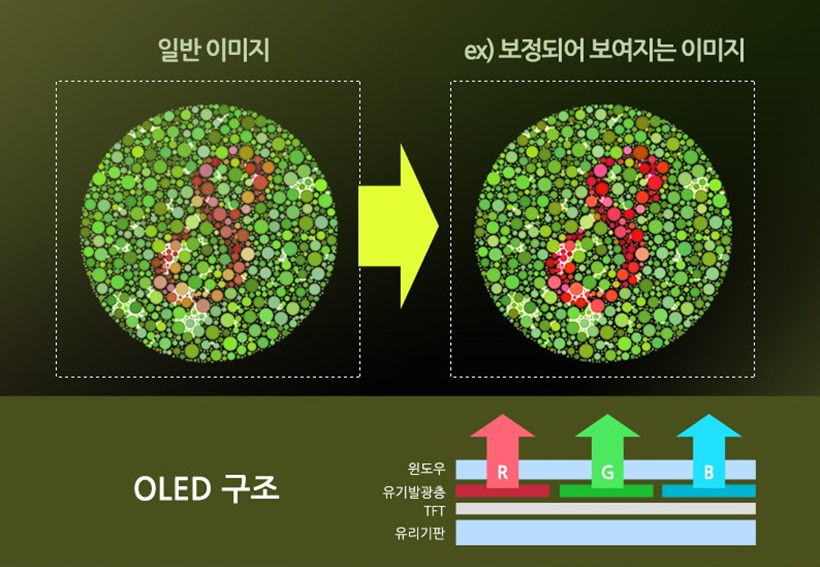

그중에서도 삼성디스플레이는 이미 2014년부터 OLED 디스플레이 기술을 기반으로 색약자를 위한 색상보정 기술을 선보였었다. 색약의 수준을 수치화해서 단계별로 해당 색을 적절하게 보이도록 강조하는 보정 기법이다. OLED는 LCD와 달리 픽셀 단위로 정밀하게 빛을 제어하는 것이 가능하기 때문이다. 이 기술은 스마트폰 제품에도 적용되어 색약자에게 원래 색감을 최대한 느낄 수 있도록 도움을 주고 있다. 새로운 기술을 만드는 두뇌만큼 약자를 배려하는 따듯한 마음의 발현이다. 같은 화면을 앞에 두고도 우리는 서로 다른 색을 본다. 기술로 만든 빛은 우리에게 마음의 색으로 남는다.

▲ OLED 디스플레이는 기존의 LCD 방식에 비해 더 깊은 계조와 진한 색상을 표현할 수 있다. 픽셀마다 색상의 강도를 더 폭넓고 정밀하게 조절할 수 있기 때문에 색각이상 사용자의 시각 조건에 맞추는 조정도 가능하다.