대략 10년 전의 기억이다. 번잡한 쇼핑몰 내부의 길을 지나가 갑자기 멈춰 섰다. 유리와 같은 투명한 배경에 영상이 떠오르며 움직이다 사라지는 장면이 보였기 때문이다. 가까이 가서 자세히 보니 분명 디스플레이처럼 얇은 유리판이었다. 그 뒤에는 하얀 쇼윈도로 구성된 공간이 있고, 영상으로 홍보하는 상품이 함께 전시되었다.

설명을 찾아보니 삼성에서 만든 일종의 시제품이라고 했다. 뒷 공간이 보이는 투명한 배경에 떠오르는 화려한 이미지의 영상은 마치 한편의 마술 같았다. 백라이트를 어떻게 처리했는지, 검은색이 투명하게 나타나는 것인지 의문이 꼬리를 물었지만 보이는 것 자체가 모든 질문을 삼켜버렸다.

투명은 인류의 꿈이자 환상이었다. 영화에서 보이는 유령의 이미지는 항상 반투명하게 나타나고, 영화 <해리포터>나 애니메이션 <도라에몽>의 투명 망토처럼 주인공을 숨겨 주기도 한다. 이미 세상을 떠난 가수를 홀로그램으로 부활시켜서 무대에 세우는 시도로 시작해서, 이제는 K-pop 가수들이 홀로그램 무대에 항상 출연하는 상설 공연장도 인기를 끌고 있다. 그만큼 투명은 마술적이다.

색의 시작과 끝은 투명이다

![[컬러 & 디스플레이] 제 1화: 색채(Color)란 무엇인가?컬러의 의미와 색체계를 알아보자!](https://news.samsungdisplay.com/wp-content/uploads/2021/01/00-1.jpg)

투명은 색이 없는 것처럼 보이지만, 모든 색깔의 빛이 모여서 만들어진다.

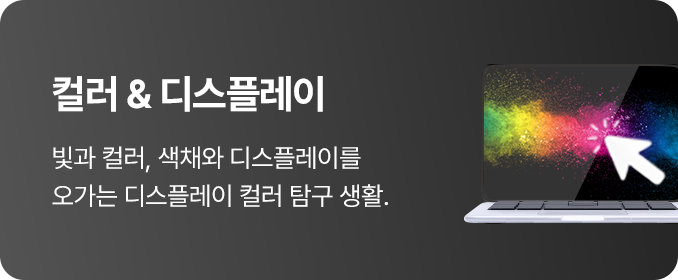

아이작 뉴턴(Isaac Newton)이 1704년 영국에서 빛과 색채의 관계를 연구하여 발표한 <광학(Opticks)> 저술에는 하얀색의 투명한 빛에서 무지개색의 컬러 스펙트럼이 갈라져 나오는 것을 증명하는 묘사가 나타나 있다. 백색광으로 인식한 투명한 빛은 사실 모든 색상의 빛이 한데 모인 것이라는 증명이다. 색채의 가산 혼합으로 정리된 뉴턴의 주장은 당시 유럽의 학자들을 자극했고, 색상환이라는 색의 순환 고리를 도식화하는 경쟁도 일어났다. 뉴턴이 <광학>에서 제시한 색상환에는 채색이 빠져 있다.

▲ 뉴턴이 1704년 발표한 저술 <광학>의 표지(왼쪽)와 색상환 삽화(오른쪽). 순백색 빛의 스펙트럼을 무지개색으로 배열했는데, 그 기준점은 음계처럼 A부터 G까지 나뉘어 있다. (출처: 위키피디아)

밋밋한 흑백의 도면에 원을 그리고 마치 음계처럼 A부터 G까지의 경계를 나누어 그 사이의 각 칸마다 파란색-남색-보라색-빨간색-주황색-노란색-녹색을 배치했다. 흔히 말하는 무지개색 색상 패턴이다. 음계에도 반음이 있듯이 뉴턴의 색상환은 등간격이 아니라 남색과 주황색의 폭이 좁게 그려졌다. 과학자 다운 증명이었다. 뉴턴의 색상환은 빛의 스펙트럼에 기반을 두었기 때문에 밝기와 채도가 직접적으로 표현되지 않았다. 그 대신 세상의 모든 색은 순백색과 검정 사이의 회색에도 골고루 들어있다고 주장했다. 그의 증명처럼 무지개 색상의 스펙트럼은 투명한 빛에서 나와 흩어졌다가 다시 모이면 투명으로 돌아갈 수 있다.

무채색의 세상을 이상적인 세계로 여겼던 과거 시대

우리나라를 포함한 한자문화권, 즉 동양의 세계관에서도 흰빛은 투명하다는 의미를 내포하고 있다. 흰 백(白)의 뜻을 찾아보면 분명하고, 밝고, 깨끗하며, 아무것도 없다는 의미가 나온다. 오방색의 하나인 흰색은 서방의 색이다. 흔히 좌청룡 우백호라고 할 때도 우측은 서쪽을 가리킨다. 동서양을 아우르는 색체계의 공통적인 기본색은 흰색, 검은색, 빨간색, 파란색, 노란색이다. 뉴턴이 기본색을 음계처럼 배열했다면, 오방색은 기본색을 방위의 개념과 결합시킨 것이다.

서양의 계층적 사고와 동양의 공간적 사고의 차이는 이처럼 색체계에서도 드러난다. 한자를 처음 배울 때의 입문서로 2천 년 가까이 동양의 베스트셀러였던 <천자문(千字文)>의 첫 문구도 색채로 시작된다. ‘하늘은 검고 땅은 누렇다.’ 그 오랜 세월 수많은 아이들이 이 글귀를 소리 내 외우며 글공부를 시작했다. 서당에 모인 코흘리개 아이들은 과연 하늘이 검다는 의미를 제대로 알았을까? 낯선 기호 같은 한자를 억지로 외우려다 힘들 때 밤하늘을 올려다보면서 비로소 ‘검은 하늘’을 이해했을지도 모른다. 칠흑 같은 어둠, 검을 현(玄) 글자에는 오묘한 우주의 섭리가 담겨 있다.

![[컬러 & 디스플레이] 제 1화: 색채(Color)란 무엇인가?컬러의 의미와 색체계를 알아보자!](https://news.samsungdisplay.com/wp-content/uploads/2021/01/shutterstock_316942811.jpg)

옛날 사람들은 무채색의 세상을 이상적인 세계로 여겼다. 동양화 속의 세상은 회색의 모노크롬(monochrome)이다. 수묵화로 대표되는 남종화(南宗畵)와 달리 사실적인 북종화(北宗畵)는 채색 기법을 내세우기도 했지만, 기본적으로 동양화는 검은 먹과 투명한 물을 기본 재료로 삼았다. 농담을 조절을 통해 표현된 깊은 수묵화의 정취는 선비들의 마음을 사로잡았다. 고고한 그들에게 잡다한 색채는 질서를 깨뜨리는 천박함의 표현이었다.

▲화려한 색채가 강조되던 페르시아 융단 중 하나

흑백 세계의 우월성을 강조하는 전통은 조선뿐만 아니라 세계 곳곳에서 나타났다. 동양에 가까운 이슬람 문명권만 보더라도 일상의 색채는 흰색, 검은색, 아이보리색이 거의 전부였다. 일반인들에게 금지되던 화려한 색채는 코란의 세밀화나 페르시아 융단에서나 볼 수 있었다. 영국에서 갓 독립한 신세계였던 미합중국에서도 귀족 행세를 하던 기득권층이 색채의 권한을 독점한 것처럼 굴었다. 마치 영국 귀족처럼 점잖고 고귀해 보이고 싶었던 그들은, 금광이나 공장을 통해 큰돈을 번 벼락부자들이 화려한 취향을 뽐내는 것을 곱게 볼 수가 없었다. 19세기 미국의 소설 <사일러스 라팜의 성공>이나 <위대한 개츠비> 같은 작품을 읽다 보면 신흥 부자를 질시하던 원조 부자들의 뒤틀린 심리가 색채를 통해 비유된다. 화려한 색채는 위험하고 천박하다는 고정관념이다.

심리적인 색체계 VS 과학적인 색체계

유럽에서는 르네상스 시대가 저물 무렵부터 흑백과 컬러의 논쟁이 심각하게 떠올랐다. 정확하게는 소묘와 채색의 싸움이었다. 사실적인 소묘와 원근법을 강조한 피렌체 화파와 화려한 색채를 내세운 베네치아 화파 사이의 우열 논쟁으로 부각되었다. 당시의 시대 상황에서는 피렌체에서 활동하던 레오나르도 다빈치(Leonardo Da Vinci)의 꼼꼼한 표현과 필리포 브루넬레스키(Filippo Brunelleschi)의 과학적인 원근법이 우세하였다.

티치아노(Tiziano Vecellio)를 시조로 삼는 베네치아 화파는 색채만 화려할 뿐 그림의 정확성이 떨어지고 정신적으로도 열등하다는 오해를 받기 시작했다. 그 결과 17세기 유럽의 미술 아카데미에서는 디세뇨(disegno)를 앞세워 정확한 소묘와 사실적인 원근법 표현을 규범으로 삼게 되었는데, 본래의 의미와는 상관없이 1990년대까지 우리나라의 미술대학 입시 실기시험에 영향을 끼쳤다. 부활을 뜻하는 르네상스는 결국 색채의 죽음을 초래했다. 색채의 부활은 벨 에포크(Belle Époque)라 불리던 19세기 말부터 20세기 초 인상주의와 야수주의 미술에 와서야 겨우 인정되기 시작했다. 비싸기만 했던 천연안료 대신에 저렴한 합성 안료가 유행하던 시기였으니 색채의 입장에서는 분명히 좋은 시절이었다.

▲ 조토(Giotto)의 1305년 벽화 <동방박사의 경배(Adoration of the magi)>에 성모 마리아는 원래 푸른 옷을 입은 모습으로 그려졌는데, 오랜 세월을 지나면서 색상 면이 떨어져 나갔다. 당시 유명한 화가들은 고가의 청색 안료를 구해서 고귀한 성모의 모습을 돋보이게 채색하고자 노력했다. (출처: 위키피디아)

소묘에 비해서 채색이 괄시 받던 데에는 과학적인 증명보다는 심리적인 이유가 강했다. 뉴턴의 시대까지 색채는 원래부터 심리적인 체계였다. 빨간색은 흥분을 일으킨다든가, 파란색은 성모 마리아의 숭고함을 상징한다는 등의 심리적 이유가 늘 색채에게 달라붙었다. 그래서 성모 마리아를 그려 달라는 주문을 받으면 화가는 가장 먼저 귀한 코발트 블루(cobalt blue) 안료를 확보해야만 했다. 귀한 안료는 황금보다 더 비쌌다. 노랑-주황-빨강-갈색-녹색-파랑 순서대로 팔레트에 여러 물감을 짜서 배열하는 전통은 18세기에 들어와서 가능했다.

독일에서 프러시안 블루(Prussian blue)를 대량생산하면서 파란색은 신을 떠날 수 있게 되었다. 신이 떠난 자리에는 인간의 이성이 자리 잡았다. 독일의 괴테(J. W. Goethe)는 색채에 관한 뉴턴의 과학적 접근에 반대하며 심리적인 색채론을 펼쳤다. 오랜 전통 속에서 찾은 미적 색채감각을 한낱 수치로 정리하는 당시의 과학적 추세를 괴테는 결코 인정할 수 없었다.

세상의 모든 색을 담아내는 디지털 컬러 기술 실현 장치, 디스플레이

뉴턴이 투명한 빛을 쪼개서 무지개색 스펙트럼을 증명한 이래 색채에 대한 논쟁과 새로운 색체계의 제안은 쉴 새 없이 이어졌다. 그만큼 뉴턴의 업적은 대단한 것이었다. 물론 뉴턴이 세상에서 처음으로 색채 스펙트럼을 제안한 것은 아니다. 고대 그리스의 피타고라스와 아리스토텔레스도 색채론을 펼쳤고, 기하학으로 유명했던 유클리드(Euclid)도 광학을 연구했다.

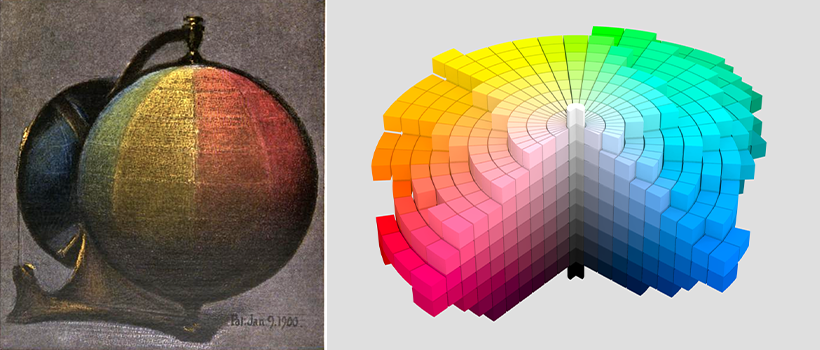

▲1900년에 파스텔 그림의 스케치로 처음 제안된 먼셀의 색상구(A Balanced Color Sphere)는 뉴턴의 2차원 색상환을 바탕으로 명도와 채도 기준을 더해서 3차원의 입체로 발전시킨 색체계다. 컴퓨터 그래픽으로 재현한 우측의 구조에서 보듯이 색상구의 수평 가장자리는 원색의 색상환으로 배열되었는데, 내부로 들어갈수록 채도가 낮아지고 상하로는 명도의 단계가 구분되었다. 먼셀의 입체적인 색체계는 현재의 첨단 디스플레이 시스템을 평가하는 기준의 토대가 되었다. (출처: 위키피디아)

뉴턴 이후에는 2차원의 색상환을 3차원의 색상구(A Balanced Color Sphere)로 발전시킨 먼셀(A. H. Munsell)의 색체계가 유명하다. 색상(Hue), 명도(Value), 채도(Chroma)의 관계로 현색계(Color Appearance System)를 구성한다는 그의 제안은 당시에도 큰 인기를 얻었지만, 훗날 HSL(Hue Saturation Lightness), HSB(Hue Saturation Brightness)와 같은 색체계의 모태가 되었으며, 심지어 혼색계(Color Mixing System)의 대표적인 CIE Lab 1976 색체계까지 영향을 주었다.

컴퓨터 그래픽 프로그램은 빛의 삼원색 즉, RGB(Red Green Blue)의 조합으로 모든 색을 만들어낸다. 밝기와 채도는 자신뿐만 아니라 다른 색상의 양으로 조절된다. 예를 들어, RGB의 수치로 따뜻한 빨강을 표현하자면 순수 빨강 자체를 조금 낮추고 아주 조금의 파랑과 약간의 녹색이 필요하다. 먼셀 또는 HSL 체계라면 빨강에 해당하는 색상 방향에서 명도를 내리고 채도는 낮추는 쪽에 위치할 것이다. 색은 이렇게 서로의 관계 속에서 결정된다.

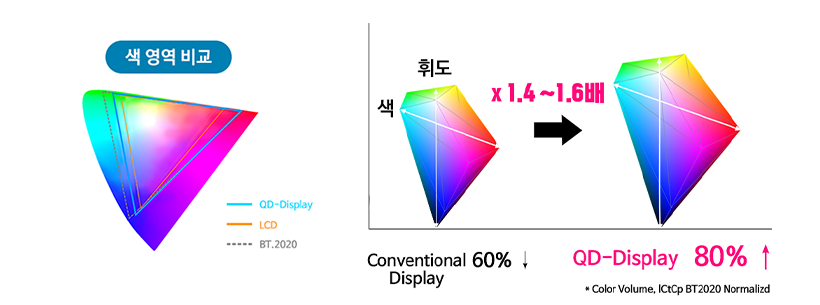

▲ 최신 디스플레이의 색체계를 표현하는 컬러 볼륨 체계를 보면 색상-명도-채도의 입체로 구성된 먼셀의 색상구가 연상된다. 첨단 기술도 과거의 발견과 지혜를 근거로 삼아 새로운 도약점을 찾는다.

첨단 디스플레이를 통해 구현하는 디지털 컬러 기술도 세상의 색을 최대한 보여주겠다는 목적도 있지만, 새로운 IT 제품 트렌드나 시청 환경에 맞춰 함께 발전하고 있다.

2015년 소셜 네트워크에 재미있는 논쟁으로 번졌던 파란 드레스의 검은색에 대한 인식 문제도 주변광과 대상의 관계에 관련된 이슈였다. 색채 지각의 차이에서 오는 뇌의 인식 문제는 흔하다. 밝고 환한 공간 안에서 인식하는 울트라 마린(ultramarine)의 파란색과 침침하고 노란 불빛 아래에서 보이는 울트라 마린은 전혀 다른 색이다. 화가 파블로 피카소(Pablo Picasso)가 20세에 스페인을 떠나 파리(Paris)에 정착한 작업실에는 전기가 들어오지 않았다. 밤마다 촛불을 들고 힘들게 그렸던 청색시대의 푸른 그림들은 햇볕 아래에서 조금 더 파랗게 보였다.

피카소의 풍부한 푸른색은 사실 노란 불빛 아래서 더 깊은 회색의 단계처럼 보였던 것이다. 이것이 뉴턴이 회색에 모든 색이 들어있다고 주장한 이유다. 또, 피카소가 어두운 방에서 푸른 그림을 시작할 무렵, 먼셀이 입체의 색상구를 발표하면서 ‘균형(Balaced)’이라는 단어를 제목에 넣은 이유도 이러한 관계의 중요성에 있다.

디스플레이 장치의 발전도 색상의 입체를 더 크고 넓게 확장하는 데 있다. 투명한 순백부터 블랙홀의 검정까지, 입체적인 관계에 세상의 모든 색이 놓여 있는 디스플레이. 이러한 디스플레이를 통해 세상의 모든 색을 함께 지켜보도록 하자.