지금 넷플릭스(Netflix)에서 볼 수 있는 [스타트렉: 보이저](Star Trek: Voyager, 1995~)의 고정 캐릭터인 톰 패리스(Tom Paris, 로버트 덩컨 맥닐-Robert Duncan McNeill)에겐 좀 괴상한 취미가 있었는데, 20세기 초중반 대중문화에 대한 집착이 그것이다. 구시대의 문화에 몰두하는 건 충분히 있을 수 있는 일이다. 미래 사람들이 과거를 몽땅 잊어버린다면 얼마나 슬픈 일일까. 하지만 패리스는 30년대 연재 영화나 50년대 드라마를 보는 것으로 만족하는 대신 그것들을 보기 위해 50년대 테크놀로지로 만든 볼록한 배의 브라운관 텔레비전을 만든다. 그렇다고 완벽하게 고증을 지킬 생각은 없어서 리모콘을 달긴 했지만.

▲ 1995년~2001년 사이 방영된 미국 드라마 [스타트렉: 보이저](출처 : 넷플릭스)

▲ 1995년~2001년 사이 방영된 미국 드라마 [스타트렉: 보이저](출처 : 넷플릭스)

당시 난 패리스의 텔레비전을 보면서 저건 좀 심했다고 생각했다. 그 때 나는 구닥다리 텔레비전이 잡은 AFKN의 지글거리는 화면으로 저 드라마를 따라가고 있었는데, 낮은 해상도와 나쁜 화질은 아무리 생각해도 즐거움을 위해 자발적으로 택할 무언가는 아니었다. 난 [보이저]를 더 나은 화면으로 보고 싶었다. 패리스처럼 화질을 일부러 떨어뜨리는 이상한 짓을 하지 말고.

[스타트렉] 제작사가 디즈니의 교훈을 따랐더라면

넷플릭스에서 볼 수 있는 [보이저]는 내가 AFKN에서 보았던 [보이저]보다 화질이 낫다. 하지만 아주 낫지는 않으며 심지어 60년대에 나왔던 [스타트렉] 오리지널 시리즈보다 떨어진다. 어떻게 된 일일까. 90년대의 기술이 60년대보다 나빴던 걸까?

▲ 1995년 첫 시즌 방영 당시 [스타트렉: 보이저] 포스터

▲ 1995년 첫 시즌 방영 당시 [스타트렉: 보이저] 포스터

그렇지는 않다. 단지 8, 90년대 미국 드라마엔 좀 짜증나는 편법이 끼어있었다. 둘 다 필름으로 찍긴했다. 그리고 필름 소스는 해상도가 꽤 높은 편이기 때문에 어렵지 않게 HD소스로 전환할 수 있다. 하지만 80년대 이후 텔레비전 드라마 제작자들은 자기네들의 일을 획기적으로 줄일 수 있는 방법을 찾아냈다. 필름 소스를 비디오테이프로 옮겨 그 단계에서 편집을 하는 것이다. 당시 배볼록 브라운관 화면으로 그 시리즈를 보았던 시청자들은 화질의 열화를 눈치채지 못했다. 하지만 HD 텔레비전으로 옛날 드라마를 보는 시청자들은 사정이 다르다.

그들이 잠시의 편리함에 만족하는 대신 디즈니(Disney)의 교훈을 따랐다면 어땠을까? 디즈니는 1950년대에 데비 크로켓(Davy Crockett)을 주인공으로 한 텔레비전 영화들을 제작했는데, 모두 컬러로 찍었다. 당시 미국 텔레비전 대부분 흑백이었는데 말이다. 그건 앞으로 올 다음 세대 시청자들을 위한 배려였다. 물론 지금 그 영화들을 보는 사람들은 대부분 향수에 젖은 베이비부머일 것이다. 요새 시청자들에게 그렇게까지 매력적인 소재는 아니니까. 하지만 그래도 그 태도는 여전히 중요하다.

▲ TV 시리즈 데비 크로켓(1955년작, 원제 : ‘Davy Crockett: King of the Wild Frontier’)의 한 장면(출처 : 월트 디즈니)

▲ TV 시리즈 데비 크로켓(1955년작, 원제 : ‘Davy Crockett: King of the Wild Frontier’)의 한 장면(출처 : 월트 디즈니)

어쩔 수 없던 때도 있었다. 50대 미국 텔레비전 대부분은 생방송이었다. 녹화 자체가 불가능했던 시대였으니까. 뉴스는 당연히 생방송, 드라마도 생방송, 심지어 광고도 생방송이었다. 많은 사람들이 50년대를 텔레비전의 황금기라고 생각하는 것도 그런 불편함과 연관이 있다. 당시 텔레비전은 녹화된 영상물을 틀어주는 지금의 텔레비전과 완전히 종류가 다른 괴물이었다.

하지만 문제가 있다. 이 생방송되는 걸작들을 어떻게 보존해야 할까? 해결책은 믿을 수 없을 정도로 원시적이었다. 생방송을 보여주는 비디오 모니터에 필름 무비 카메라를 들이대고 화면을 찍는 것이다! 이 기술을 키네스코프(kinescope)라고 하는데, 실용적인 비디오테이프가 나올 때까지 어쩔 수 없이 쓰였다. 지금도 유튜브나 DVD를 통해 이렇게 녹화된 생방송 드라마나 광고를 볼 수 있는데, 당연한 일이지만 화질은 처참하다. 당시 생방송 기술이 그렇게 좋았을 리도 없겠지만 그걸 카메라로 녹화한 영상의 화질은 더 떨어질 수밖에 없다. 당시 텔레비전 화면은 평면도 아니었으니 당연히 화면 전체, 특히 가장자리는 심하게 휘어져 보인다.

▲ 키네스코프 레코드 장치 (출처 : RCA)

▲ 키네스코프 레코드 장치 (출처 : RCA)

다른 행성에 초광속으로 날아갈 수 있는 시대라면 아마 키네스코프로 찍은 화면도 필름 영화처럼 깔끔하게 모양을 다듬고 해상도를 올려줄 수 있는 기술도 개발되었을 것이다. 톰 패리스는 그 기술을 이용할 수 있지 않았을까? 아니면 패리스의 텔레비전에 나오는 영상물의 일부는 그렇게 해상도를 높인 소스를 구닥다리 텔레비전을 통해 다시 일부러 해상도를 떨어뜨린 영상이었던 걸까? 그게 사실이라면 왜 그러느냐고 물어보고 싶어진다.

시청자가 낮은 해상도를 감당해야 하는 프로그램은 지금도 있다. 아직도 텔레비전에서는 [야인시대](2002)나 [대장금](2003)과 같은 옛날 프로그램을 재방송하는데, 그 나쁜 화질은 당황스럽다. 더 아쉬운 건 4:3 비율인 드라마 화면을 16:9로 길쭉하게 늘려서 틀어준다는 것. 물론 텔레비전 화면을 수동으로 조절해서 4:3으로 맞추어 보면 되긴 한다. 하지만 이런 드라마를 보는 시청자들은 그런 귀찮은 짓을 하지 않으며 심지어 그렇게 옆으로 늘어진 화면이 잘못되었다는 생각도 하지 못하는 것 같다. 오싹하다 하지 않을 수 없다. 왜 정확한 모양의 화면을 틀고 보는 것이 당연한 일이 아닌가.

고화질 디스플레이 시대의 영상 콘텐츠

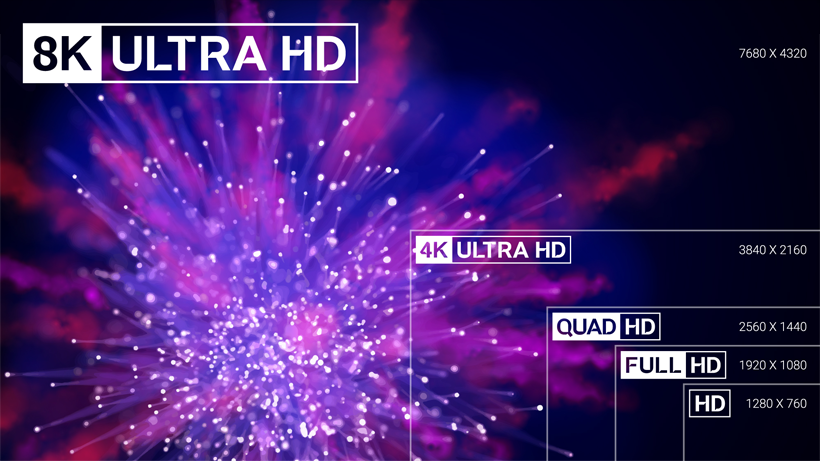

앞으로 어떻게 될까? 지금 나오는 텔레비전을 보면 4K 시대는 이미 온 것 같다. 하지만 한국 방송국들은 지금의 HD 텔레비전 기술을 만족시키는 영상을 보내온 적이 단 한 번도 없다. 질 나쁜 화면에 대한 시청자들의 불평은 늘 쓸데없이 예민한 프로불편러의 투정으로 여겨지고 묵살당했다. 아니, 그런데 프로불편러가 뭐가 그렇게 문제란 말인가. 문제가 있다면 예민하게 반응하고 지적하는 사람이 있는 게 당연하지 않은가.

앞으로는 어떻게 될까. 기술이 나아지면서 화면이 커지고 해상도가 높아지고 프레임수가 올라가는 발전은 계속될 것이고 지금은 멀쩡해보이는 화면도 언젠가 도저히 볼 수 없는 지경이 될 거라고 예상할 수 있다. 난 종종 막 비디오 가게에 들어온 새 비디오테이프의 첫 고객이 되어 아무도 손대지 않은 깨끗한 화면을 텔레비전으로 보며 감탄했던 기억을 떠올린다. 지금 정확히 같은 화면을 보여준다면 도저히 못 보겠다며 눈을 비빌 것이다. 더 나은 것에 눈에 뜨이면 도저히 뒤로 돌아갈 수가 없다.

하지만 또 모른다. 요새 시청자나 관객은 2K와 4K의 차이에 그리 민감하지 않은 것 같다. 그리고 60fps로 영사된 영화들은 종종 ‘지나치게 선명해서 오히려 TV같은 화질’ 때문에 감상에 어려움을 일으켰다. 기술 발달보다 중요한 건 그 발달을 받아들이는 우리의 오감인지도 모르겠다.

※이 칼럼은 해당 필진의 개인적 소견이며 삼성디스플레이 뉴스룸의 입장이나 전략을 담고 있지 않습니다.