빌리 와일더(Billy Wilder)의 [선셋대로](Sunset Boulevard, 1950)를 처음 본 게 아마 90년대 초였던 거 같다. 유명한 명작 영화들을 출시하는 비디오 시리즈 중 하나였는데, 당시엔 큰 인상을 받지 못했다. 그때 나는 글로리아 스완슨(Gloria Swanson)의 연기가 내 취향이 아니며 각본도 좀 인위적이고 별로라고 생각했다. 그러다 몇 년 뒤에 영어 자막을 깐 DVD로 영화를 다시 보았는데, 이게 기억보다 훨씬 좋았다. 그러다 결국 극장에서 이 영화를 보게 되었는데, ‘이렇게 좋아도 되나?’라는 생각이 들 정도로 좋았던 것이다.

그동안 내가 관객으로서 성장한 것인가? 어느 정도 그랬을 것이다. 하지만 진짜 이유는 소스와 디스플레이의 차이였다.

복잡한 화면비에 숨겨진 미묘한 감상의 차이

▲ 빌리 와일더 감독의 영화 [선셋대로](이미지 출처 : 네이버 영화)

▲ 빌리 와일더 감독의 영화 [선셋대로](이미지 출처 : 네이버 영화)

도로시 세이어즈(Dorothy Sayers)의 명탐정 ‘피터 윔지’는 “초콜릿 상자처럼 생긴 책으로 찰스 디킨스를 읽을 생각은 없다”고 말한 적 있다. 이해는 가지만 그래도 거기에 굳이 그렇게 예민할 필요는 없다고 생각한다. 어떤 장정(裝幀)으로 읽어도 찰스 디킨스는 찰스 디킨스이며 텍스트는 바뀌지 않는다.

하지만 영화는 사정이 다르다. 형편없는 화질과 나쁜 음향, 엉터리 자막은 영화 감상에 심각한 손실을 유발한다. 이들은 나쁜 그림을 보여주고 나쁜 소리를 들려주는 것으로 그치지 않고 내용과 연기가 실제 이상으로 나쁘다는 착각까지 불러일으킨다. 만약 옛날 VHS 테이프로 본 고전 영화가 평판만큼 좋지 않다고 느껴진 기억이 있다면 다시 시도해보시길 바란다.

VHS 비디오의 경우 문제는 단순한 화질 손상으로 끝나지 않았다. 당시 배가 볼록 나온 브라운관 텔레비전의 화면비는 4:3이었다. [선셋대로]의 화면비는 1.37:1로 큰 차이는 없고 텔레비전 화면 가장자리를 먹어버리는 오버스캔 때문에 그 차이를 느끼는 건 불가능하다. 하지만 요새 극장에서 상영되는 영화 대부분이 취하는 비율인 2.35:1의 화면비율인 경우는 어떻게 될까?

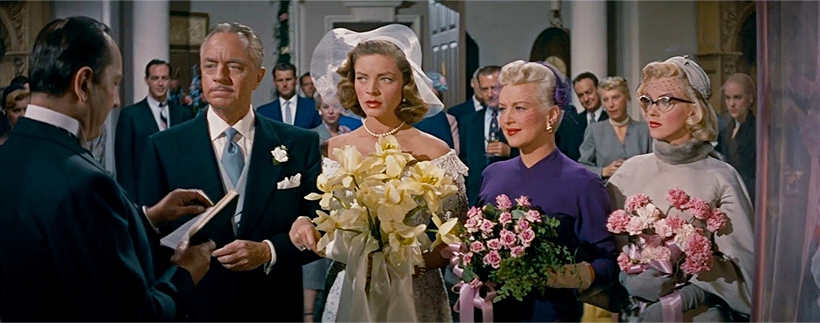

▲ 로렌 바콜, 마릴린 먼로 주연의 영화 [백만장자와 결혼하는 법](이미지 출처: www.imdb.com)

▲ 로렌 바콜, 마릴린 먼로 주연의 영화 [백만장자와 결혼하는 법](이미지 출처: www.imdb.com)

비디오 시절 보편적인 해결책은 양쪽을 잘라내는 것이었다. 이는 보기보다는 복잡한 작업이다. 그냥 양쪽을 잘라내는 대신 스토리와 화면 구성을 배려하며 잘라야했다. 하지만 그래도 한계가 있었다. [백만장자와 결혼하는 법](How To Marry A Millionaire, 1953)을 비디오로 보고 어이없었던 기억이 난다. 분명 로렌 바콜(Lauren Bacall)과 마릴린 먼로(Marilyn Monroe)가 대화를 나누고 있는데 화면에 뜨는 건 그들 사이의 공간과 양쪽에 희미하게 보이는 배우들의 코뿐이다.

그래도 8, 90년대의 와이드스크린 영화들은 대부분 슈퍼 35밀리로 찍었기 때문에 보다 여유 있는 화면 구성이 가능했다. 그건 극장에 상영되는 영화의 화면이 실제 찍힌 필름의 크로핑(cropping-화면의 불필요한 부분을 잘라냄) 버전이었다는 뜻이다. 많은 사람이 [터미네이터 3](Terminator 3: Rise Of The Machines, 2003)의 4:3버전 그러니까 팬앤스캔(pan & scan-스크린의 비율에 맞추기 위해 원본 이미지를 조정) 버전을 더 선호했던 게 기억난다. 4:3 사이즈에 맞추다 보니 오히려 상하가 넓어져 팬앤스캔 버전에서 여자 사이보그의 누드가 더 많이 보였기 때문이었다!

▲ 토드 헤인즈 감독, 케이트 블란쳇 주연의 영화 [캐롤](이미지 출처 : CGV아트하우스)

▲ 토드 헤인즈 감독, 케이트 블란쳇 주연의 영화 [캐롤](이미지 출처 : CGV아트하우스)

지금의 텔레비전은 16:9(1.77:1)이다. 그러니까 [아메리칸 메이드](American Made, 2017)나 [캐롤](Carol, 2015)의 1.85:1보다 양쪽으로 조금 짧다. 극장에 가시면 광고 나올 때 한 번 확인해보시라. 난 이 미묘한 차이가 무척 신경 쓰이는데 사람들은 상관없나 보다.

이 비율은 나쁘지 않다. 위아래와 양옆에 블랙바를 넣어 원본의 비율을 유지하면 1.37:1도, 2.35:1도 그림이 괜찮게 나온다. 짜증이 난다면 여전히 오버스캔이 화면 양쪽을 먹어버리는 텔레비전에서는 1.85:1과 1.66:1이 똑같이 나온다는 것이지만.

최근 두드러지는 유행은 2:1 또는 18:9 비율이다. 멋있게 말한다면 유니비지엄(Univisium)이라고 한다. 위대한 촬영감독이지만 요새 좀 괴상해진 비토리오 스토라로(Vittorio Storaro)가 몇 년째 고집하고 있는 비율인데(그는 요새 이전에 찍은 자기 영화들을 이 비율에 맞추어 잘라내는 것으로 악명이 높다.) 얼마 전부터 넷플릭스가 [하우스 오브 카드](House of cards, 2013~), [기묘한 이야기](Stranger Things, 2016~), [레모니 스니켓의 위험한 대결](Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, 2017), [더 크라운](The Crown, 2016~), [스타 트렉: 디스커버리](Star Trek: Discovery, 2017)로 유행시켰고 요새는 국내에서도 [보이스](2017), [아르곤](2017), [명불허전](2017) 같은 드라마들이 따라 하고 있다. 요샌 모든 콘텐츠가 2:1로 옮겨갈 거라는 소문이 들리고 그에 디스플레이 비율을 맞춘 모바일 기기들이 나오고 있다. 넷플릭스의 깔끔한 화면이 아닌, 여기저기 로고가 잔뜩 박힌 국내 방송 화면에선 블랙바가 진짜 지저분해 보이고.

영화감상에 최적화된 화면에 대한 기대

▲ 라즐로 네메즈 감독, 게자 뢰리히 주연의 헝가리 영화 [사울의 아들](이미지 출처 : 그린나래미디어)

▲ 라즐로 네메즈 감독, 게자 뢰리히 주연의 헝가리 영화 [사울의 아들](이미지 출처 : 그린나래미디어)

예술가들이 선택할 수 있는 다양한 화면비가 나오면 좋긴 할 것이다. 하지만 그건 원론상으로나 그렇다. 일단 블랙바가 완벽한 프레임이 되어 줄 거라는 기대 자체가 판타지다. 텔레비전이나 모바일 디스플레이 기기에서는 좀 낫지만 영화관에서는 문제가 심각하다. 요새는 상당수 극장이 게을러져서 제대로 마스킹을 하지 않고 와이드스크린 영화를 트는데 그 때문에 위아래에 뜨는 흐리멍덩한 회색바(그렇다. 회색바다. 지금의 시스템에선 블랙바를 영사하는 것 자체가 불가능하기 때문에. 상영관 하나를 LED 디스플레이로 채운 잠실 롯데시네마에서는 어떻게 보일지 모르겠지만) 때문에 화면 전체가 뿌옇게 되어버린다. 어두운 장면이 많은 호러 영화라도 보게 된다면 여기서부터는 그냥 재앙 수준이다. 내 생각엔 이 뿌연 화면을 본 관객들이 진짜 이유를 생각하지 못하고 10% 정도 영화 감흥이 부족한 이유를 애꿎은 배우나 감독 탓으로 돌리고 있을 가능성도 큰 것 같다. 아, 한 가지 더. [사울의 아들](Son of Saul, 2015)이나 소피아 코폴라(Sofia Coppola) 버전 [매혹당한 사람들](The Beguiled, 2017)과 같은 1.37:1이나 1.66:1 영화를 극장에서 본 관객들은 양옆의 블랙바 때문에 지금까지 별생각 없이 보아왔던 화면이 사실은 밑이 넓은 사다리꼴로 영사되었다는 사실을 뒤늦게 눈치챘을 것이다. (필름 시대엔 더 끔찍하긴 했다. 화면 오른쪽에 있는 자막에 초점을 맞추느라 화면 왼쪽과 중앙이 흐리멍덩해지고 화면 모양은 오른쪽으로 넘어진 사다리꼴 같고... 하지만 이 이야기까지 한다면 글이 너무 구닥다리가 된다.)

내가 영화에서 기대하는 건 소박하고 단순하다. 완벽하게 프레임 된 흠 없고 깨끗하고 왜곡되지 않은 직사각형 화면. 별거 아니지 않은가? 근데 21세기도 20년 가까이 흘러간 지금에 와서도 이게 그렇게 도달하기 어려운 목표인 이유는 뭘까? 모를 일이다. 여기에 제대로 된 해답이 있는지도 잘 모르겠고.

※이 칼럼은 해당 필진의 개인적 소견이며 삼성디스플레이 뉴스룸의 입장이나 전략을 담고 있지 않습니다.