“어둠이 깊을수록 별은 더 밝게 빛난다”와 같은 표현은 여러 가지로 변용되어 강연에서, 수필에서, 노래에서도 자주 인용되었다. 원래 러시아의 문필가 표도르 도스토옙스키(Fyodor Dostoevsky)가 <죄와 벌>에서 언급한 명언이라는 설도 있었지만, 동시대 시인 아폴론 마이코프(Apollon Maykov)의 시 한 구절이라는 주장도 있다. 어둠은 죄를 뜻하고 별빛은 신의 은총으로 해석되지만, 색채 연구자들에게는 명암 대비와 휘도(輝度, luminance)의 관계를 연상시킨다. 밝은 정도를 뜻하는 휘도는 일반적인 밝기(明度, brightness)와 약간 다르다. 휘도는 빛을 발하는 밝음의 상태를 구분하는 말이다. 그런데 밝음의 정도는 상대적이다. 촛불 하나를 켜면 어두운 방을 은은하게 밝힐 수 있지만, 전등 아래에서는 환하게 보이지 않는다. 환한 조명도 햇볕 아래에서는 밋밋하다. 그러니 깜깜한 밤의 벌판에서는 작은 불빛도 구원의 계시처럼 보일 수 있다. 도스토옙스키는 험한 시베리아의 유배 생활을 등잔불 아래에서 성경과 함께 이겨냈다고 한다. 허름한 교도소의 침침한 불빛 속에서 손가락을 짚어가며 읽은 성경의 구절구절은 대문호로 가는 먼 길을 환히 밝힌 빛이었을 것이다.

빛의 세기, 즉 광도(光度)를 측정하는 단위는 촛불 하나의 밝기 정도인 칸델라(candela)인데, 줄여서 cd라고 쓴다. 원래 포르투갈어로 양초를 뜻하던 칸델라는 네덜란드 상인들을 통해 전 세계로 보급된 이동식 조명기구 칸델라르(Kandelaar)를 지칭하기도 했다. 광물질 카바이드(carbide)에 물을 섞으면 아세틸렌 가스로 바뀌어 잘 연소하는 원리를 이용한 이 조명 장치는 실제로 약 5cd의 빛을 발했다. 촛불보다 더 밝고 한번 불을 붙이면 7시간 정도 지속하여 19세기 노동 현장부터 초기 자동차 전조등까지 두루 쓰였다. 1950년대 독일 뮌헨에서 유학했던 수필가 전혜린은 안개 자욱한 골목의 레몬빛 가스등을 낭만적으로 묘사했다. 2000년대까지도 독일의 골목길 가로등으로는 흐릿한 형광등을 사용했다. 코로나19 방역으로 여행길이 대부분 막혔지만, 유럽을 여행하는 한국인들은 그 거리의 어둠에 놀란다. 길거리부터 아파트 집안까지 모두 하얗게 밝히는 한국의 밤 풍경에서는 어둠을 찾기 힘들다. 서로 경쟁하듯 강한 조명 때문에 생기는 딱딱한 그림자들만 겹쳐진다. 빛과 그림자 사이에는 무한한 단계가 있다. 다만 때에 따라 어둠이거나 밝음으로 인식될 뿐이다.

▲ 카바이드를 액화시켜서 연소하는 휴대용 램프는 20세기 초까지 광범위하게 사용되었다. 약 5cd 정도로 촛불보다 밝고 오래 지속되어 나그네의 길을 밝히고 광산을 개발하는 현장에서도 꼭 필요한 조명 장치였다.

밝고 어두움은 상대적이다?

스마트폰과 같은 모바일 디바이스가 제2의 생명줄이 되고, 온종일 디스플레이를 들여다보는 것이 일이 되어버린 요즘에는 화면의 밝기가 중요하다. 주변 조명보다 지나치게 밝거나 어둡게 보이는 화면은 눈의 피로를 증가시킬 수 있다. 사람이 느끼는 밝기는 상대적이지만, 화면의 밝기는 과학적이다. 우선 디스플레이를 바라보는 주변 환경의 조도(照度, illuminance)를 먼저 따져봐야 한다. 광원, 즉 빛의 발생처로부터 직진하는 빛은 특정 공간의 면적에 얼마큼 도착하는지 측정하면 된다. 단위 면적당 도달한 빛의 양은 럭스(lux)로 부르는데, 단위는 lx이고, 조도는 lx=lm/m² 공식으로 계산한다. 여기서 lm은 빛의 양을 측정하는 루멘(lumen)의 단위다. 조명기구를 살 때 보면 전등의 밝기를 이 루멘 단위로 표시한다. 지금은 찾아보기 힘든 백열등 60W를 대체하는 LED 전구의 밝기는 9W 정도이고, 680lm으로 환산한다. 전력 소비가 낮은데 광량이 높다면 더 효율적인 조명이다. LED 조명의 특성에는 연색지수(Color Rendering Index)라는 것도 있는데, 주변 사물의 색상 인식에 얼마큼 정확한지 알려주는 수치로, 햇빛을 기준으로 100에 가까울수록 자연색을 충실하게 구현한다는 의미다. 지구상의 모든 조명과 디스플레이, 색상의 기준은 항상 정오의 태양광이다. 우리 세상의 모든 빛은 태양으로부터 왔기 때문이다.

▲조명 장치가 사물의 색을 얼마큼 정확하게 보이도록 빛을 조사하는지 측정하는 연색성 지수(CRI)는 100에 가까울수록 자연색 그대로를 제시할 수 있다. 디스플레이 장치에서도 정확한 컬러 재현성을 측정하는 DCI 100% 또는 DCI-P3 등의 기준으로 표시한다.

광도와 조도가 우리의 주변 환경의 빛을 수치화하는 기준이라면, 휘도는 우리의 시각으로 인지되는 빛의 밝기를 특정한다. 휘도는 특정한 곳에서 방사되거나 어떤 면에서 반사되는 빛의 양을 측정하는 단위다. 우리의 눈에 얼마큼 밝게 보이는가 계산하는 것이다. 어떤 밝은 물체를 보고 밝다고 느끼는 것은 그 물체의 휘도가 높기 때문이다. 따라서 같은 광원이라도 빛의 방출량은 같은데 크기가 작다면 더 밝게 보인다.

디스플레이의 밝기 정도를 측정하는 휘도의 단위는 단위 면적당 광도(cd/m²) 또는 니트(nit)로 따진다. 말은 간단하지만 사실 정확한 휘도의 측정은 어렵다. LCD의 경우 백라이트에서 빛이 방사되어 원색 필터와 표면의 막을 뚫고 우리 눈에 들어오는 양을 정확하게 측정하기란 쉽지 않기 때문이다. 사람마다 눈 크기도 다르고, 화면을 보는 각도와 거리도 다르기 때문에 이런 상대적인 조건을 모두 한마디로 정리하기는 불가능할 수 있다. 그래서 주변 환경에 제대로 조응하는 디스플레이 장치가 필요하다. 조도가 빛이 비친 밝기의 강도라면 휘도는 스스로 빛나는 정도를 뜻한다. 일단 단위 면적당 휘도가 높다면 아주 밝은 흰색부터 어두운 검정까지 더 폭넓게 표현할 수 있는 여건은 갖춰진 셈이다. 어둠이 깊을수록 밝음이 잘 보이고, 밝음이 강할수록 어둠도 잘 드러난다는 세상의 이치는 대체로 들어맞는다.

HDR로 표현되는 밝고 어두움의 단계

사진에서 다이내믹 레인지(DR, Dynamic Range)가 넓다고 하면 밝기의 범위, 즉 이미지의 명암 계조(階調)가 풍부하고 깊게 표현된다는 의미다. 순수 흰색부터 완전한 검정까지의 단계가 풍부하다면 이미지는 더 곱고 입체적으로 보인다. 옛날 애니메이션이나 영화보다 최근의 영상물이 더 입체적이고 풍성해 보이는 이유도 여러 가지가 있지만, 이 다이내믹 레인지의 표현이 훨씬 발전했기 때문이다. 그러나 이 계조의 표현은 디스플레이 장치와 직접 결부되어 있다. RGB 삼원색의 8bit 계조를 표시하는 디스플레이 장치라면 256단계의 계조가 그 한계이다. 밝기의 정도가 256단계라면 웬만큼 충분한 것처럼 생각되지만, 크고 섬세한 고해상도 이미지를 8bit 계조로 본다면 디테일의 계단 현상이 눈이 띌 수도 있다. 픽셀이 픽셀로 보이면 이미 자연스러운 재현은 실패한 것이다. 예전처럼 작은 TV와 모니터로 영상과 이미지를 본다면 8bit 계조로도 만족했을 텐데, 고해상도 영상의 시대로 바뀌면서 다이내믹 레인지는 더 확장될 필요가 충분해졌다. 8bit 보다 2bit 증가한 10bit 계조는 1,024단계의 명암을 표현한다. 최근 등장하고 있는 12bit 계조는 그 4배를 요구한다. UHD 해상도가 FHD 해상도의 4배인 것처럼 묘사력이 기하급수적으로 증가하면 그 간격을 채우는 명암의 폭도 함께 늘어나야 한다.

▲ 프랑스 화가이자 사진가였던 구스타프 르 그레(Gustave Le Gray)가 1856년에 촬영한 바다 사진은 당시 사진기술로 구현한 HDR 이미지였다. 당시 보통의 사진이 회색톤의 밋밋한 계조를 표현했던 반면에 이 사진은 최근의 HDR 사진처럼 밝고 어두운 단계가 풍부히 드러나 있다. 원칙적으로 HDR은 어두운 부분도 섬세하게 표현하고, 흰 부분도 은은하고 세밀하게 나타낼 수 있어야 한다.

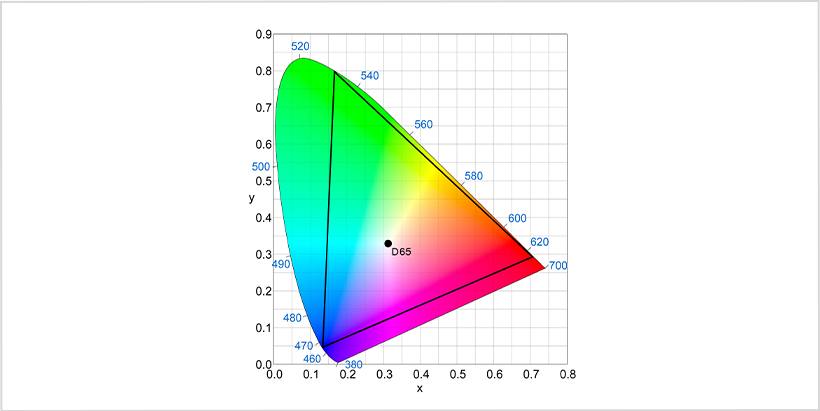

HDR(High Dynamic Range)은 고해상도(Ultra-High Definition) 영상의 시대에 나타난 규격이다. 처음에는 고해상도 규격이나 색공간 기준이 중요했다. 2K, 4K, 8K 순으로 해상도를 배로 늘리면서 색공간도 국제전기통신연합(ITU)의 Rec.709, Rec.2020, Rec.2100 규격으로 확장되면서 WCG(Wide Color Gamut)로 나아갔다. HDR의 기준이 상향되어야 한다는 주장은 이전부터 제기되었으나 UHD에 적합한 HDR 기준은 2016년에 공개된 Rec.2100 규격에서 비로소 명확해졌다. 그러나 이 기준도 이중적이다. 기존에 보급된 영상 장치의 SDR(Standard Dynamic Range) 규격과 HDR 영상이 서로 호환되어야 한다는 이유 때문이다. 영화방송기술자협회(SMPTE)에서 SDR 호환성을 위해 제정한 PQ(Perceptual Quantizer) 제한과 BBC와 NHK를 중심으로 제안한 HLG(hybrid log-gamma) 규격을 모두 만족해야 된다. 그런데 우리가 디스플레이를 통해서 보는 영상이나 이미지는 대부분 컬러이기 때문에, 몇 단계의 명암을 표현하는지에 대한 성능도 중요하지만, 10bit 이상의 명암과 함께 색공간을 정확하게 구현하는지가 핵심이다.

▲ CIE 1931 색공간에 표시한 Rec.2020의 색범위는 Rec.2100과 동일하다. 다만 Rec.2100은 SDTV와 HDTV의 호환성을 확보하고 HDR 표현의 혼선을 정리한 절충적인 규격이다. 이 색범위는 기존 DCI-P3 범위보다 훨씬 넓기 때문에 확장된 고해상도 영상의 광색역(WCG) 표현에도 적합하다. 그러나 이 색영역을 모두 표현할 수 있다고 자연스러운 것은 아니다. 오히려 형광 연두색에 가깝게 확장된 영역은 보는 사람의 시각을 비현실적으로 자극할 수도 있다. (출처: 위키피디아, Sakurambo)

디스플레이 장치에서 빛의 밝기와 색의 밝기는 서로 뗄 수 없는 관계다. RGB 컬러의 모든 밝기를 최대로 올리면 밝은 흰색 빛이 되고, 최하로 낮추면 빛이 없는 검은색이 된다. HDR의 최신 규격인 Rec.2100에서는 디스플레이의 밝은 흰색을 1,000cd/m² 이상으로 정하고, 가장 어두운 검정은 0.005 cd/m² 이하로 규정했다. 지금 주변에 고성능 삼성디스플레이 OLED가 있다면 그 밝음과 어둠의 차이를 한눈에 느껴볼 수 있다. OLED는 자발광형 디스플레이 특성 덕분에 블랙표현이 매우 깊고 어둡다. 백라이트를 사용하는 LCD와 달리 OLED는 블랙을 표현할 때 모든 빛을 꺼버리기 때문이다. 깊은 블랙 컬러의 표현력 덕분에 밝은 색은 한층 더 밝게 보인다. 가장 어둠이 깊을 때 별빛이 밝다는 고전 글귀는 이렇게 첨단 디스플레이 장치에도 적용되고 있다.